Começou numa noite de domingo pandêmica. Minha namorada lia a Super do mês e eu vegetava largado no sofá. Ela riu de alguma matéria e comentou: “Eu começo a ler os textos sem ver quem escreveu. Mas quando aparece uma piada que é a sua cara, eu percebo que o texto é seu e passo a ler com a sua voz”.

Primeiro, eu resmunguei qualquer resposta sem realmente ouvir o que ela disse. Depois eu arregalei os olhos e me dei conta (como o Coyote do Papa-Léguas, que só começa a cair do penhasco quando olha para baixo e verifica que não há mais chão).

“Como assim, ler com a minha voz? Você tá lendo a revista em voz alta dentro da cabeça?” Alguma engrenagem no meu cérebro grunhiu feito um Lada soviético.

“E existe algum outro jeito de ler?” Ela pareceu preocupada e tentou explicar: “Então, é que tenho uma voz neutra, que uso para ler quase tudo, mas se eu conheço o autor do texto pessoalmente, acabo lendo na voz dele”.

Fiquei atônito. Eu não tenho voz nenhuma na cabeça – nem neutra nem dos outros. Sempre li em silêncio interior. As letras no papel são símbolos e eu capto o significado desses símbolos no ato, sem o estágio intermediário de traduzi-los em sons. As descrições do narrador de um livro formam uma sequência de imagens no meu fluxo de consciência, como um filme. Só surgem vozes quando os personagens falam.

Em suas Confissões, Santo Agostinho comenta a surpresa dos que entravam nos aposentos de Ambrósio, bispo de Milão, e o encontravam lendo em silêncio. Plutarco, por sua vez, descreve o choque dos subordinados de Alexandre, o Grande, conforme ele corria os olhos por uma carta de sua mãe sem mexer a boca. Da invenção da escrita até os séculos 18 ou 19, a alfabetização era raridade e o padrão na Europa era ler realmente em voz alta: movendo os lábios e a língua para produzir um monólogo audível. O silêncio só se tornou padrão mais tarde, conforme aumentou a quantidade de conteúdo impresso disponível (livros, jornais, panfletos etc.) e o número de pessoas fluentes na tarefa de consumi-lo.1

A maneira como lemos, na verdade, é só a ponta de um iceberg maior: a maneira como pensamos. No filme Do Que as Mulheres Gostam (2000), Mel Gibson é um publicitário garanhão chamado Nick. Um dia, ele cai na banheira com o secador de cabelo na mão e é eletrocutado. O choque, em vez de matá-lo, lhe dá a habilidade mágica de ouvir os pensamentos das mulheres. Assim, Nick descobre que todo ser vivo do sexo feminino, incluindo cachorros, o considera machista e uma besta rematada.

No filme, acessamos a cabeça das personagens na forma de sua voz interior. Uma secretária fica parada em pé ao lado de Nick, sorrindo em silêncio, enquanto diz para si mesma algo como “Fiz uma faculdade sensacional para aturar esse perfeito babaca, haja paciência.”

Eu sempre dei por certo que essa voz da consciência – onipresente na ficção, do cinema cult aos balões em forma de nuvem nas HQs – era só metafórica. Isso porque não sou um cara silencioso por dentro só na hora da leitura. Não tenho um monólogo interior constante, nem diálogos. Meus pensamentos são predominantemente imagens ou filminhos mentais.

Foi estranho perceber que algumas pessoas realmente pensam falando, e até conversam consigo mesmas. Em 2014, a psicóloga polonesa Małgorzata Puchalska-Wasyl entrevistou 94 voluntários para gerar uma tipologia de interlocutores interiores – partes da nossa mente com que discutimos em silêncio para tomar decisões. Identificou quatro tipos básicos: o amigo confiante, a mãe ambivalente, o rival orgulhoso e a criança indefesa. Cada um argumenta de um jeito peculiar – estimulando, questionando intenções, provocando ou gerando piedade.2

A voz

Usar frases dentro da própria cabeça para guiar nossas ações (“Vou fechar a janela, começou a chover, caramba, que cheiro é esse, tinha algo no forno…”) não é algo tão comum quanto as cabeças mais falantes imaginam. 90% das pessoas relatam ter pensamentos verbais em algum momento, mas em só 17% essa é a forma de pensamento dominante.

O psicólogo americano Russ Hurlburt, da Universidade de Nevada, gerou esses dados após décadas empregando e aperfeiçoando um método para acessar o pensamento alheio chamado DES – sigla em inglês para “amostragem de descrições das experiências”.

Funciona assim: os voluntários de Hurlburt vivem a vida normalmente carregando no bolso um aparelhinho que apita de vez em quando. Os apitos são espaçados em no mínimo algumas horas, para que dê tempo do sujeito se esquecer da engenhoca. Ao ouvir um “beep!”, a cobaia precisa interromper o que está fazendo e anotar, com o maior esmero possível, o que se passava em sua cabeça naquela fração de segundo. Havia palavras? Imagens? Um sentimento puro, talvez? Sentidos, como cheiro ou tato? Ou um pensamento de manifestação indefinida, que não está atrelado a imagens, palavras ou qualquer símbolo? (Essas são as cinco categorias básicas.)

Em média, 23% dos momentos anotados pelos voluntários de Hurlburt contêm uma voz interior. Em algumas pessoas, 94%; em outras, praticamente zero.

Uma observação precisa da própria vida interior exige treino. São necessárias semanas de “beeps!” para praticar. O psicólogo William James, ao tentar algo parecido no século 19, explicou que analisar sua consciência era como “abrir o gás do lampião rápido o suficiente para ver qual é a aparência do escuro”. Uma voluntária de Hurlburt comparou a experiência a anotar um sonho assim que você acorda, para que ele não escape.

Da mesma forma que um biólogo interfere na dinâmica da floresta ao adentrá-la, é fácil contaminar a observação de seus pensamentos com suas expectativas sobre eles. Se eu mando você não pensar em um elefante, imediatamente uma coisa cinza e orelhuda vêm à sua mente. Quando eu leio pensando no fato de que leio em silêncio, os sons das palavras começam a brotar na minha cabeça, como uma provocação. Assim, como saber se os relatos obtidos pelo método DES não acabam enviesados pela maneira como os voluntários acham que pensam? É possível fazer uma verificação independente, observando os pensamentos de fora da cabeça?

Até certo ponto, sim: é possível. Os experimentos de Hurlburt são relatados por Charles Fernyhough no livro The Voices Within (“as vozes dentro de nós” em tradução livre, a obra não tem versão em português). Fernyhough é um psicólogo da Universidade de Durham, na Inglaterra, e um dos maiores especialistas do mundo na voz da consciência – que ele denomina inner speech, “discurso interior”.

No Instituto Max Planck, em Berlim, Hurlburt, Fernyhough e outros colegas puseram voluntários com o aparelhinho apitante em máquinas de ressonância magnética, que mostram o grau de ativação eletroquímica em cada região do cérebro.

Mesmo esquema da vida real: ao ouvir um “beep!”, anote o que está pensando. Mas, desta vez, com o cérebro sob vigilância. Calhou que as imagens obtidas no instante dos apitos batem com as anotações. Por exemplo: se um voluntário relata estar dizendo para si mesmo “odeio ficar enfiado nessa máquina barulhenta”, de fato a máquina registra atividade em áreas do encéfalo associadas à linguagem.

O uso de ressonâncias saiu melhor que o combinado, porque permitiu identificar uma falha em estudos anteriores sobre o mesmo tema. Antigamente, os psicólogos que pesquisavam o fluxo de consciência pediam aos voluntários que produzissem o monólogo interior de propósito, na hora em que mandassem. Hurlburt, Fernyhough e seus colegas foram os primeiros a analisar frases produzidas espontaneamente.

Quando realizamos o discurso interior por ordem de alguém, observa-se um rebuliço em uma região do cérebro chamada área de Broca, considerada o centro da produção de linguagem – e uma atividade muito menor no giro de Heschl, associado à audição. Já o fluxo de consciência espontâneo faz o oposto: aciona mais o giro de Heschl que a área de Broca [veja o gráfico abaixo].

Essa observação é importante porque mostra que um pensamento comum pode ser fisiologicamente diferente de um pensamento on demand – o que muda tudo na hora de planejar experimentos.

Os pesquisadores ainda não sabem explicar a razão da diferença. Como a área de Broca também é ativada durante tarefas complexas, uma hipótese é que ela tenha trabalhado mais no esforço de obedecer à ordem que na produção da fala em si. Quanto ao giro de Heschl, é provável que ele seja mais importante do que se pensa na representação mental da voz (algo que já se suspeitava de experimentos com leitura labial em que ele é ativado). Por fim, é esperado que o giro de Heschl saia de cena quando falamos: o cérebro não é bom em dizer e ouvir coisas ao mesmo tempo.

As imagens

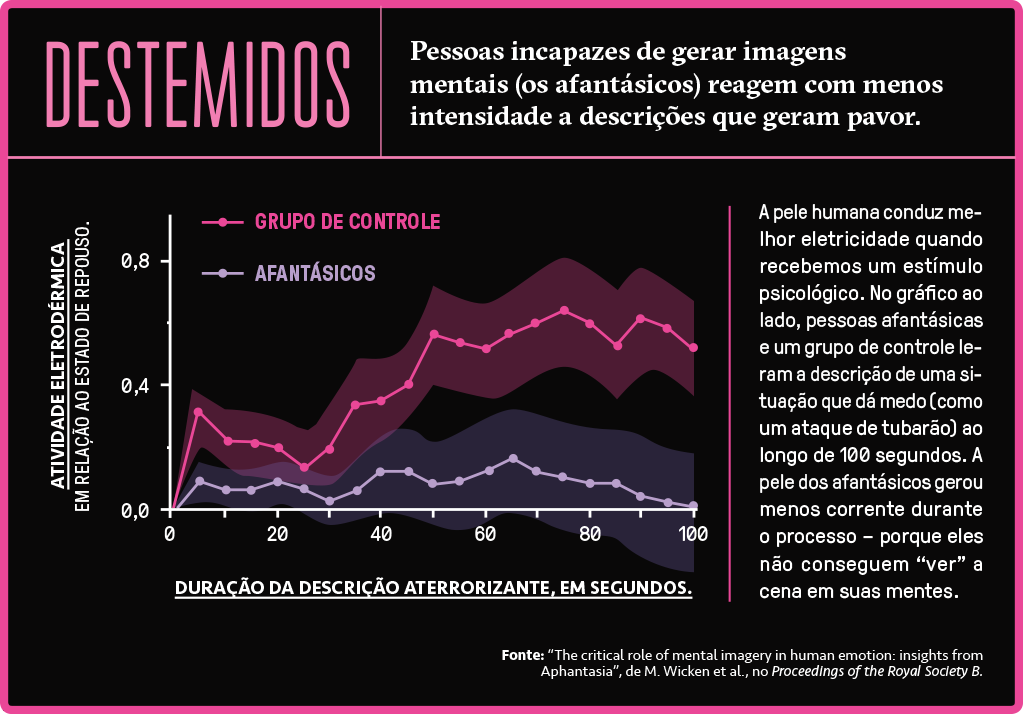

No espectro de pensamentos possíveis, há um grupo em cuja pele não consigo me imaginar: os afantásicos. São pessoas com o olho da mente cego; incapazes de conjurar imagens ou assistir a um filminho dentro da própria cabeça. Essa história começa em 2010, quando Carl Zimmer, um jornalista de ciência que escreve no New York Times, tropeçou no estudo de caso de um paciente conhecido pelas iniciais M.X.

Em 2005, após uma cirurgia no coração, M.X. despertou da anestesia incapaz de simular o sentido da visão dentro de sua cabeça. Peça que ela descreva uma maçã e ele dirá: vermelha, casca reluzente, cabinho verde. Mas isso só é possível porque M.X. sabe que a maçã tem essas características – ele não vê a fruta na mente, por mais que se esforce. Zimmer publicou um textinho sobre M.X. na Discover, uma revista americana parecida com a Super, e recebeu mensagens de leitores que se identificaram com o relato. Repassou todas ao neurologista Adam Zeeman, que conduziu um estudo inicial com 21 deles. Hoje, já são mais de 12 mil voluntários.

“Um dos voluntários descreveu a condição como tatear o formato de uma maçã no escuro”, escreveu Zimmer no Times. “Outro disse que ‘pensava como um rádio’.” Também há pessoas que são o completo oposto: os hiperfantásicos, cujos filminhos mentais lembram alucinações de tão vívidos. Estima-se que 0,7% da população seja afantásica e 2,6%, hiperfantásica. A maioria de nós está em algum ponto entre os dois extremos.4

Um dos 21 voluntários originais montou um site (aphantasia.com) que serve de hub para quem suspeita ser afantásico. Lá, há um quiz que você pode fazer caso entenda um pouquinho de inglês. As perguntas fazem o entrevistado pensar sobre a nitidez de suas imagens mentais. Feche os olhos e tente visualizar um pôr do Sol, um cavalo ou um hambúrguer. Você vê só uma silhueta? Vê um borrão? Ou surge uma foto clara como o dia? As cores são vivas ou opacas? De 150 mil pessoas que já completaram o teste, 20 mil estão na ponta mais apagada do espectro, mesmo que não tenham a imaginação completamente cega.

A afantasia não é um problema. É mais preciso descrevê-la como uma particularidade; um software mental que algumas pessoas têm e outras não.

Da mesma forma que Fernyhough usa ressonâncias para estudar o discurso interior, Zeeman desenvolveu alguns jeitos de confirmar os relatos dos afantásicos. Por exemplo: nossas pupilas se contraem automaticamente quando se deparam com um objeto brilhante. Se uma pessoa com imagens mentais vívidas imagina um triângulo branco, é possível observar uma mudança em seus olhos, como se houvesse de fato uma forma geométrica reluzente na sua frente. Mas isso não ocorre nas mentes “cegas”.

A consciência

Não dá para escrever um texto sobre a voz da consciência (ou a ausência dela) sem citar o psicólogo soviético Lev Vygotsky – um pioneiro, junto com Piaget, do estudo de crianças. Para ele, os bebês começam a usar a linguagem só com a finalidade de se comunicar. Depois, percebem que são capazes de conversar consigo mesmos, sem um interlocutor. E aí fazem isso o tempo todo. Por fim, há um terceiro estágio, no qual o bebê nota ser capaz de falar as palavras dentro da própria cabeça, sem enunciá-las. E assim nasce o discurso interior.

Fernyhough propõe um quarto estágio: o momento em que o discurso, de tão internalizado, se torna taquigráfico, condensado: falamos apenas as palavras-chave em vez de frases inteiras. Também há evidências de que o monólogo interior corre em um ritmo de milhares de palavras por minuto, contra as cerca de 130 da fala comum. O fluxo de consciência é um áudio de WhatsApp acelerado no talo – um Eminen sem rima.

Existe uma hipótese chamada global workspace (“espaço de trabalho global”) que explica a consciência humana como a tela de um computador. Pense assim: uma CPU de computador roda muita coisa em paralelo, a maioria em segundo plano. O monitor só exibe um ou dois dos vários programas abertos ao mesmo tempo. Alguns softwares, inclusive, trabalham só nos bastidores e são invisíveis para nós.

Nosso cérebro é parecido. Você respira, bate o coração, libera hormônios, caminha sem tropeçar e não nota nada disso. É que nosso fluxo de consciência é serial, e não paralelo. Prestamos atenção em uma coisa de cada vez, mesmo que várias estejam acontecendo simultaneamente. Fernyhough acredita que nossa vozinha interior seja uma parte importante desse holofote interno, que ilumina um foco de atenção e ignora os demais. Ela teria evoluído porque é uma maneira eficaz de organizar pensamentos complexos e guiar nossas ações. Um fio que une a mente dispersa.

É óbvio que a linguagem é uma ferramenta para pensar, mas também é óbvio que não é a única. No romance distópico 1984, de George Orwell, o regime totalitário que domina a Inglaterra tem planos de, até 2050, implantar a novilíngua: uma versão taquigráfica do inglês, com gramática simplificada, abreviações e um vocabulário escolhido a dedo para impedir pensamentos criminosos. A ideia é que, na ausência de certas palavras – como “revolução” ou “amor” –, torna-se impossível planejar um ato subversivo.

Aterrorizante, mas sem nenhum respaldo. Estudos como os que narramos ao longo desta matéria mostram que pensamos de muitas formas além do discurso. Testes de QI são repletos de tarefas que envolvem, por exemplo, a rotação de formas geométricas no nosso teatro mental. E todo mundo conhece a sensação de ter uma palavra na ponta da língua. Exemplo claro da capacidade de pensar sobre um conceito na ausência do som que se refere a ele.5

Nossa mente não é feita só de coisas que podemos ver ou nomear. O esforço de explicar o que se passa na nossa cabeça – e não conseguir – é um velho conhecido da civilização. Se livros, músicas e quadros continuam sendo escritos, compostos e pintados, é porque cada um de nós sabe que não existe uma sequência de palavras, sons ou imagens capaz de descrever exatamente o que sentimos. O mistério do que acontece dentro das nossas mentes é desconfortável – mas também a força por trás das coisas mais bonitas que fazemos.

Fontes: (1) livro A História da Leitura, de Alberto Manguel; (2) artigo “Self-Talk: Conversation With Oneself? On the Types of Internal Interlocutors”, de M. Puchalska-Wasyl no Journal of Psychology; (3) informações sobre o trabalho de Hurlburt e Fernyhough vieram do livro The Voices Within e da palestra “The Science of the Voices in your Head” disponível no YouTube, ambos de Fernyhough, além de emails trocados com o autor; (4) “Many People Have a Vivid ‘Mind’s Eye,’ While Others Have None at All”, de Carl Zimmer no New York Times, site Aphantasia.com; (5) livros The Language Instinct e The Stuff of Thought, de Steven Pinker.

Erramos: na revista impressa, o título da revista Discover saiu “Discovery”.

Do que é feito o pensamento? A ciência por trás da voz na sua cabeça Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed

Nenhum comentário:

Postar um comentário