Pouco se sabe ainda sobre a variante Ômicron do coronavírus, identificada há poucos dias, na África do Sul. Cientistas trabalham 24 horas para descobrir o mais importante: se ela pode escapar das vacinas. Enquanto não temos certeza sobre seu real perigo, a imunização e os protocolos de prevenção devem ser mantidos em todo o mundo.

Fazer mais testes e também sequenciamento genético de novos casos estão entre os apelos da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a vacinação caminha bem e é aliada, mas como não há país com índices de vacinação semelhantes ao nosso, especialistas não conseguem prever como a Ômicron vai se comportar por aqui.

Os dois primeiros casos em nosso país foram relatados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Trata-se de um casal que veio da África do Sul para o Brasil há onze dias. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), novas análises serão realizadas.

Entenda os detalhes já conhecidos sobre a Ômicron:

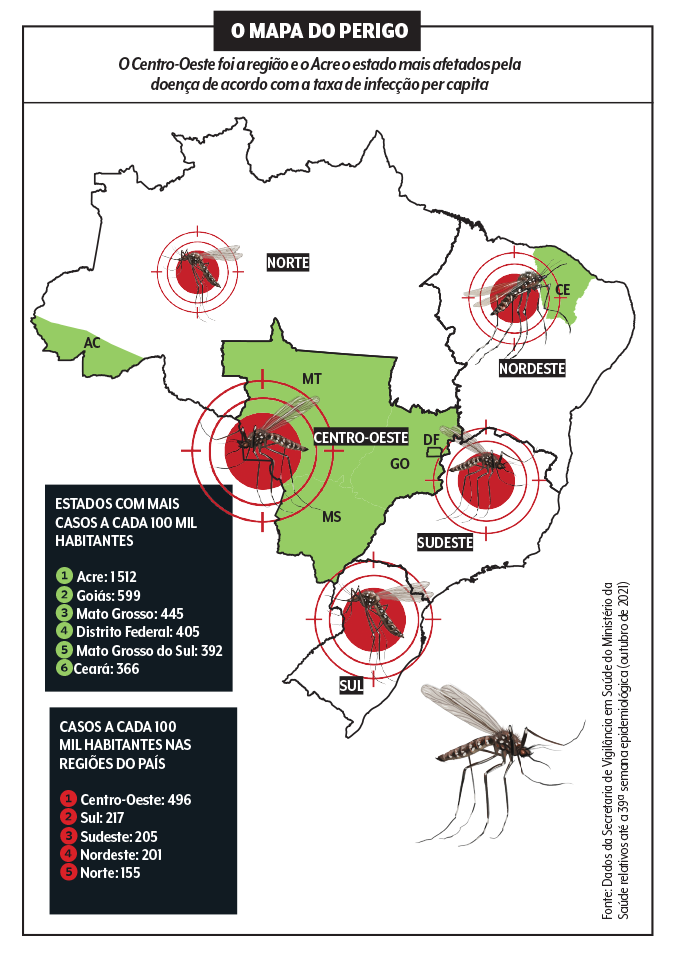

Origem e destino: o mundo todo

A Ômicron foi identificada pela primeira vez na África do Sul em 24 de novembro, segundo a OMS. Isso não significa, porém, que o vírus teve origem nesse país. Após a primeira notificação, várias regiões detectaram a variante.

Além de outros países do sul da África, também anunciaram casos: Austrália, Áustria, República Tcheca, Dinamarca, Israel, Suíça, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, França, Espanha, Portugal e Canadá.

A Escócia identificou seis pessoas infectadas e o governo reconhece que a transmissão pode ter sido comunitária (quando não dá para rastrear a origem da infecção, indicando que o vírus já está em circulação entre quem não viajou nem teve contato com quem visitou outros países).

E a Holanda informou, nesta terça, que a nova variante já estava no país antes da confirmação de casos pela África do Sul.

+ LEIA TAMBÉM: Como surge uma variante do coronavírus?

“O continente africano é vítima duplamente, tanto por causa da falta de vacinas nos países pobres e também pela excelência em pesquisa da África do Sul. Quem procura mais, acha antes”, analisa Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). A África do Sul e o Reino Unido são os maiores sequenciadores de variantes do mundo, segundo a plataforma Gisaid.

Por isso, não faz sentido, no momento, fechar fronteiras apenas aos países de um continente, alertam especialistas. Stanislau afirma que a melhor decisão no Brasil seria a de exigir o passaporte da vacina a todos os visitantes ao invés de bloquear aeroportos aos africanos.

“É importante apoiarmos o apelo da OMS de abertura para os países da África. Inclusive o órgão reconhece que a origem da variante vem de múltiplos países”, comenta a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Precaução no lugar da preocupação

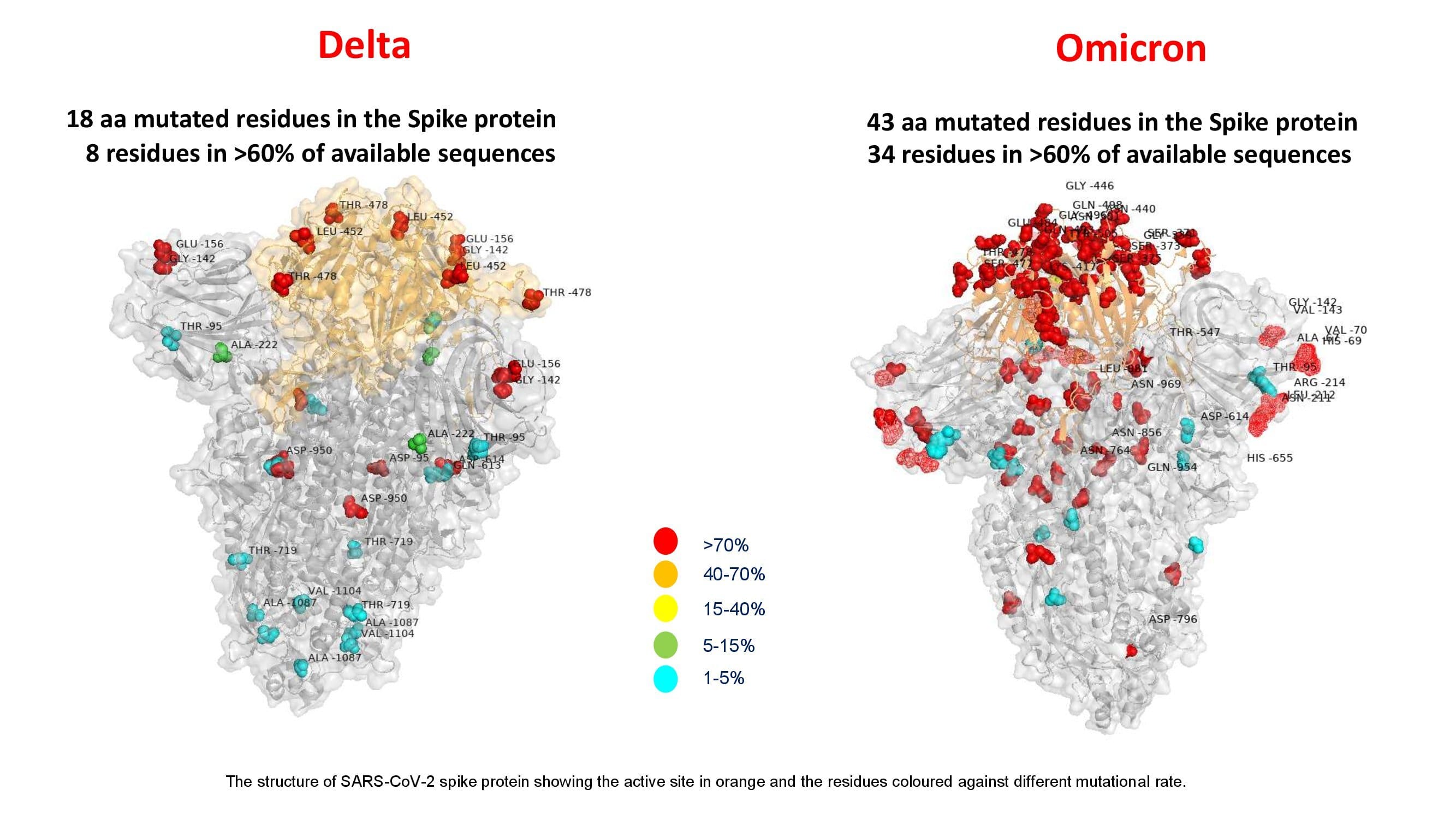

A OMS tomou a decisão de classificar a Ômicron como “variante de preocupação” porque foram identificadas mais de 50 mutações em sua estrutura. Cerca de 26 dessas modificações estão na proteína Spike, parte do vírus que é utilizada como chave de acesso às nossas células.

As vacinas fazem com que os anticorpos consigam identificar e atacar justamente esse trecho do vírus, impedindo seu avanço em nosso organismo. Daí a apreensão em relação à manutenção da eficácia das vacinas que temos hoje. Cabe lembrar que o número dessas mutações era consideravelmente menor na Delta (apenas 10), variante que recentemente atormentou Estados Unidos, vários países da Europa e Israel.

A boa notícia é que, dessa vez, a descoberta ocorreu mais cedo. “Quando a Delta foi identificada, já havia uma explosão de casos na Índia. Por isso, não houve dúvidas sobre sua origem e características. Quanto mais gente infectada, mais dados temos sobre formas de transmissão e do grau de virulência”, explica Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin, nos Estados Unidos.

Stanislau reitera que o que acontece no laboratório nem sempre reflete a vida real. “Os experimentos indicam que a Ômicron é potencialmente mais transmissível e capaz de driblar as vacinas. Mas, uma vez em ação, a variante pode dar respostas diferentes dependendo das características de cada população”, reforça o professor da USP.

No caso do Brasil, onde a população segue sendo vacinada, temos a oportunidade para focar na prevenção. “A imunidade cai conforme o tempo. Podemos não ter a mesma proteção hoje e daqui a 90 dias. Por isso, é importante manter o calendário, vacinar crianças e adolescentes e tomar as doses de reforço. A Delta não pegou por aqui, mas ainda não sabemos como essa variante pode se comportar”, aconselha Stanislau.

Por que a Ômicron surgiu?

Especialistas afirmam que não há dúvidas de que variantes aparecem em locais com menores taxas de imunização. Quando a maior parte de uma população não está vacinada, o vírus tem espaço para circular e encontrar meios de evoluir com o intuito de continuar se espalhando pelo mundo.

Por isso, a OMS tem reiterado mensagens sobre a importância da equidade na distribuição de vacinas. “Não adianta nos questionarmos sobre doses de reforço enquanto os países pobres não receberam nem a primeira injeção”, disse Tedros Adhanom, diretor da entidade, em diversos encontros com a imprensa.

A nova onda de casos na Europa se dá pela baixa adesão às campanhas. Já a África é um continente dividido. Enquanto há países mais pobres, como o Quênia, que só conseguiram imunizar 4,8% da população, o mais rico – a África do Sul – tem doses sobrando, mas poucos braços interessados em recebê-las. O país vacinou cerca de 24%, segundo dados do site Our World in Data.

Por lá, a população está hesitando em tomar as injeções, tanto que o governo chegou a pedir que a Johnson & Johnson e a Pfizer atrasassem o envio de mais doses para não correr o risco de o estoque vencer, informou a agência de notícias Reuters.

Quais são as variantes de preocupação até o momento?

- Alfa: a antiga B.1.1.7, identificada no Reino Unido.

- Beta: a antiga B.1.351, identificada na África do Sul.

- Gama: a antiga P.1, identificada no Brasil.

- Delta: antiga B.1.617.2, identificada na Índia.

- Ômicron: antiga B.1.1.529, foi identificada em múltiplos países

+ LEIA TAMBÉM: Não é hora de abandonar as máscaras de vez, afirmam especialistas

O que se sabe, até agora, sobre transmissibilidade

Por suas características (especialmente o número de mutações), a Ômicron parece ter grande potencial de transmissibilidade, mas não há confirmação oficial disso.

“Especula-se essa possibilidade por causa de semelhanças já observadas com outras mutações que foram bastante contagiosas”, explica Denise, do Instituto Sabin.

Quais são os sintomas provocados pela Ômicron?

A primeira médica a receber pacientes com sintomas da nova variante, Angelique Coetzee, da África do Sul, informou à imprensa que observou cansaço excessivo, febre alta e batimentos cardíacos mais acelerados entre os acometidos.

Mas, segundo a OMS, ainda não há comprovação de que os sintomas se diferem dos causados por outras variantes nem é possível dar como certo que a Ômicron não vá provocar casos graves.

Dados preliminares sugerem que há “taxas crescentes de hospitalização na África do Sul, mas que isso pode ser devido ao aumento do número geral de pessoas que estão se infectando”, informou a entidade em comunicado recente.

Os infectados foram, em sua maioria, jovens universitários que têm uma probabilidade maior de reagir melhor à infecção. Pessoas mais vulneráveis, como idosos e indivíduos com comorbidades, podem não responder da mesma maneira. “Nós só teremos esse tipo de informação quando houver um número maior de infectados”, reforça Denise.

“Embora tenhamos essas notícias de que os sintomas dos primeiros pacientes foram leves, é válido ter em mente que quando um vírus é altamente transmissível, ele chega a mais pessoas. Consequentemente, sobe o risco de provocar casos graves”, alerta Ethel.

Vacinas seguem eficazes contra a Ômicron?

Os principais estudiosos estão debruçados exatamente sobre esse tema. Acredita-se que em até duas semanas saberemos se a Ômicron é resistente a vacinas.

“Se isso ocorrer, as fabricantes dos imunizantes à base de RNA [como a Pfizer] podem adaptar as fórmulas em semanas. Levando em conta a condução de estudos e aprovações oficiais, é possível ter uma vacina atualizada em dois meses”, calcula Denise.

Mesmo assim, é possível que boa parte do mundo ainda se beneficie dos imunizantes disponíveis. “As vacinas nunca vão perder a eficácia completamente, porque elas criam um padrão de defesa no organismo”, afirma o imunologista Gustavo Cabral, expert no desenvolvimento de vacinas e pesquisador da USP.

“Além disso, há outras variantes circulando. Então, é preciso continuar vacinando a população”, completa.

+ LEIA TAMBÉM: As 10 práticas essenciais para combater a pandemia de Covid-19

Quais exames flagram a nova variante?

A tecnologia dos testes PCR e de antígeno ajuda a identificar a nova cepa. “A questão no Brasil é a baixa oferta de testes e o fato de a população e até mesmo os médicos estarem relaxando nos cuidados. É preciso aumentar a vigilância clínica e não ignorar sintomas gripais leves”, crava Stanislau.

O Brasil ainda tem poucas instituições e verba para manter uma boa vigilância genômica (rastreamento de variantes). “Como fazemos poucos testes, o número de amostras enviadas para sequenciamento também é baixo, menos de 1%”, conta Ethel.

O que os países deveriam fazer diante dessa nova ameaça?

Ampliar a vacinação ainda é urgente. Isso impede que a variante se espalhe e que outras novas surjam. A OMS pede ainda que os países aumentem sua capacidade de realizar testes e de sequenciá-los, para que tenhamos uma real noção sobre o aparecimento de mutações.

Recomendações individuais

Embora a gente veja flexibilizações no Brasil no inteiro, não é hora de relaxar. Precisamos caprichar nos cuidados, até para que a situação não volte a se agravar. Usar máscara, higienizar bem as mãos, evitar aglomerações, manter locais de trabalho e diversão arejados e praticar o distanciamento social, dentro do possível, são medidas bem-vindas.

Ômicron: descoberta precoce ajuda na prevenção e adaptação de vacinas Publicado primeiro em https://saude.abril.com.br