A Austrália é o paraíso do surfe. A costa leste do país tem até uma cidade com esse nome, Surfers Paradise. Mesmo assim, eles têm uma conquista esportiva associada a lugares gelados – que o Brasil nunca chegou perto de alcançar: uma medalha de ouro numa Olimpíada de Inverno.

Nos Jogos de Salt Lake City (EUA), em 2002, o australiano Steven Bradbury competia na final da patinação de velocidade, em que os atletas devem completar dez voltas em uma pista oval. Durante nove delas, ele não saiu do último lugar. Até que a sorte (ou o azar dos outros) lhe sorriu. A poucos metros da linha de chegada, um dos atletas caiu, causando uma reação em cascata que derrubou todos os outros. Ou quase todos. Esse tombo coletivo deixou o caminho livre para Bradbury deslizar para a vitória. Até hoje, a Austrália é o único país do Hemisfério Sul a ganhar um ouro em Jogos de Inverno.

No Brasil, até que os canais de TV especializados em esporte começassem a transmitir competições de gelo e neve, a gente entendia o termo “Jogos Olímpicos” de um jeito só: o evento quadrienal realizado durante o verão do Hemisfério Norte.

Já para as nações de temperaturas mais baixas, Jogos Olímpicos são algo que acontece a cada dois anos: alternam-se Olimpíadas de Verão e de Inverno. Alguns desses países até dão mais atenção para o evento frio. É o caso da Noruega: ela pode se orgulhar de ser a campeã de medalhas nos Jogos de Inverno, mas não chega nem no top 20 dos de Verão.

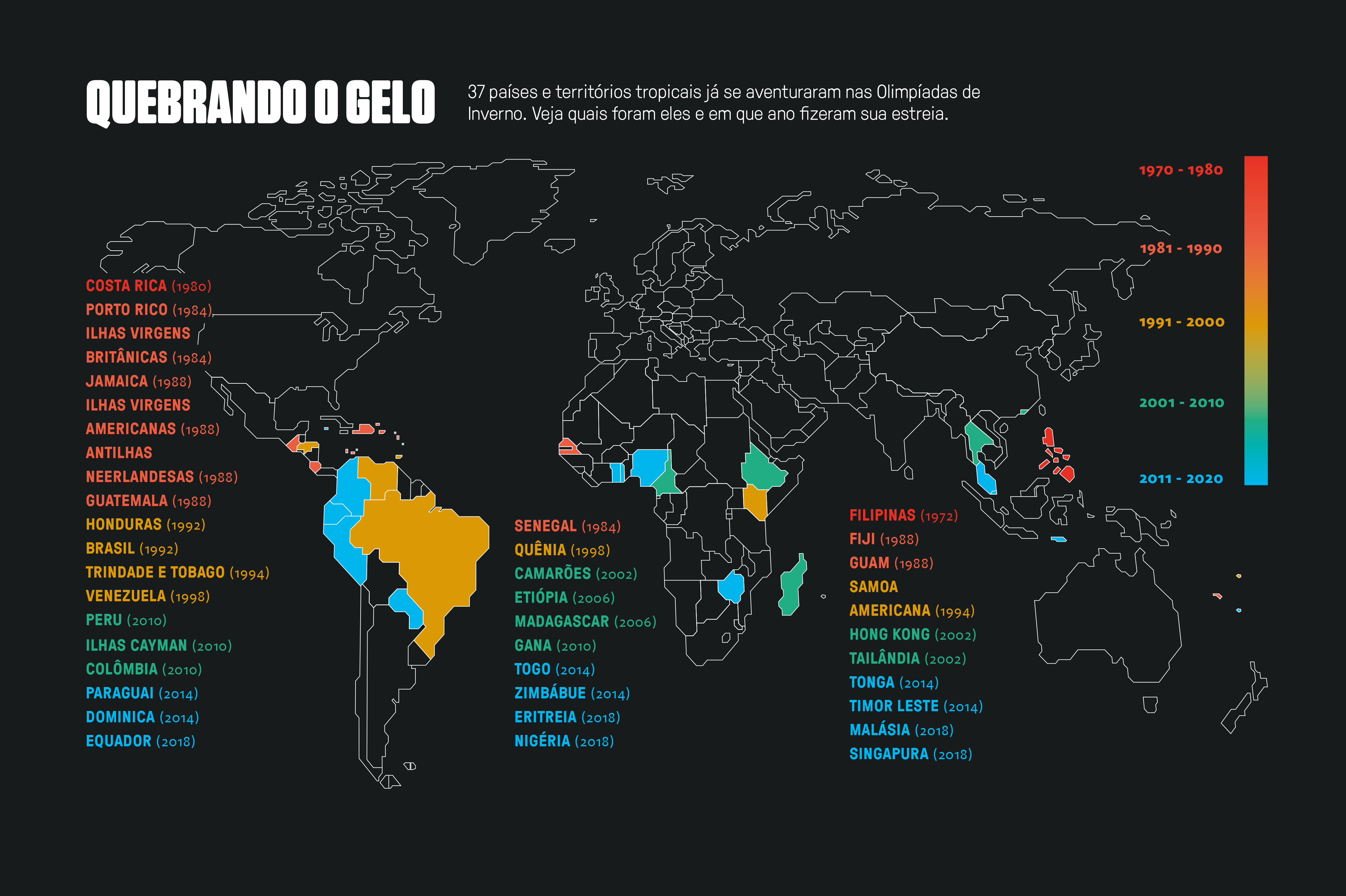

Ainda assim, competidores de países mais acostumados à bermuda que ao cachecol estão se tornando cada vez mais presentes nas disputas de neve e gelo. Nos Jogos de 2018, Brasil, Madagascar, Fiji, Equador e outras 11 nações tropicais participaram. Mas o fato é que são todas figurantes. Nenhum país tropical ganhou sequer um bronze em Olimpíadas de Inverno. Então qual a motivação para competir contra atletas habituados a temperaturas abaixo de zero?

Atalho competitivo

Você provavelmente já ouviu a história dos velocistas jamaicanos que foram convidados a montar um time de bobsled – esporte em que equipes de duas ou quatro pessoas, dentro de um trenó, fazem descidas cronometradas em pistas sinuosas de gelo. Eles treinavam a descida em ladeiras de grama mesmo, com um carrinho improvisado. Menos de um ano após a formação da equipe, os atletas participaram da Olimpíada de Inverno de Calgary, em 1988.

Essa jornada, que rendeu a primeira participação do país caribenho em Jogos de Inverno, virou filme: Jamaica Abaixo de Zero, de 1993. E inspirou não só o cinema, mas também a formação de equipes de bobsled em Trindade e Tobago, Porto Rico, Nigéria e Brasil.

Mas o pioneiro entre os países quentes foi outro: o México. Em 1928, quatro anos após a primeira “Semana de Esportes de Inverno” (que posteriormente ganharia status de olimpíada), o país já competiu com um time de bobsled. Um caso isolado, já que os mexicanos só voltariam em 1984, quando o príncipe Hubertus von Hohenlohe representou o país no

esqui alpino.

Sim, príncipe: mas não do México. Hubertus só nasceu lá porque seu pai presidia a fábrica local da Volkswagen, mas foi criado na Áustria. Ele é descendente de uma família nobre que governou o território de Hohenlohe-Langenburg (sul da Alemanha) até o século 19. Representar os mexicanos, no entanto, permitiu sua ida

aos Jogos.

“Em muitos esportes, atletas de alto nível não conseguem disputar os Jogos porque no seu país tem gente ainda melhor. É mais fácil competir pelo país do passaporte”, diz Otávio Tavares, professor do Centro de Estudos Olímpicos da Universidade Federal do Espírito Santo.

Nas edições de 1984 e 1988, o mundo viu a chegada de nove países tropicais aos esportes de inverno – mesmo que muitos atletas nunca tivessem ido ao país que estavam representando.

Há excessões. Sabe quem é Pita Taufatofua? Mais fácil mencionar seu apelido: o “besuntado de Tonga”. Ele foi o atleta que, sem camisa e coberto de óleo, carregou a bandeira do país insular na abertura das Olimpíadas do Rio e de Tóquio. Virou meme instantâneo, claro.

O que você talvez não saiba é que ele repetiu o feito nas Olimpíadas de Inverno de 2018. Mesmo morando em um país sem neve (Tonga faz parte da Polinésia), o lutador de taekwondo aprendeu a esquiar em dois anos para representar seu país no esqui cross-country.

Jeitinho brasileiro

“A gente era um bando de amador que caiu lá de paraquedas.” É assim que o esquiador Marcelo Apovian descreve a primeira participação do Brasil em uma Olimpíada de Inverno, em 1992, na França. O país enviou sete atletas para competir no esqui alpino. A delegação tinha desde brasileiros que só praticavam o esporte nas viagens de férias até atletas que nunca moraram aqui, mas tinham pais brasileiros.

Os esquiadores chegaram lá por indicação da federação. “Naquela época não tinha critério de classificação. Havia um número máximo de atletas que cada país podia mandar”, diz Stefano Arnhold, atual presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve.

Mas a aventura durou pouco. Logo na edição seguinte, em 1994, o Comitê Olímpico Internacional (COI) instaurou o índice olímpico. Hoje, um país precisa atingir uma pontuação mínima em competições internacionais para garantir vagas. Os atletas e times geram a vaga do país, mas quem decide quem enviar são as federações nacionais.

Há também um máximo de vagas que um país pode conquistar, o que varia de acordo com o esporte. Por exemplo: vários patinadores artísticos americanos atingem a pontuação mínima para participar das olimpíadas, mas o país só pode enviar três. Daí, cabe à federação nacional decidir quem vai compor o time estadunidense. Geralmente, a decisão é tomada poucas semanas antes dos Jogos, avaliando quem obteve a melhor pontuação em competições recentes.

Mas isso não é regra: este ano, o patinador de 17 anos Ilia Malinin conquistou prata no campeonato nacional dos Estados Unidos – e, se o critério fosse unicamente a performance, a vaga em Pequim estaria garantida. No entanto, a federação decidiu enviar o atleta que ficou em quarto lugar: o veterano Jason Brown, que já participou da Olimpíada e tem experiência com competições de grande porte.

No Brasil e em outros países tropicais, a decisão não é difícil. São poucos os atletas que atingem uma pontuação mínima para participar dos Jogos – então quem conquista a vaga geralmente é quem vai competir. O intuito é não deixar que amadores disputem ao lado dos profissionais.

“Acho que o desempenho do Brasil até contribuiu um pouco para essa decisão do COI”, brinca Stefano. Faz sentido. Na edição de 1992, com sete representantes, as classificações do Brasil ficaram entre o 40º e o 86º lugar. Em 1994 e 1998, com a nova regra, a participação brasileira se restringiu a um único competidor – mas o número aumentou nas edições seguintes (veja na tabela abaixo).

Até os anos 2000, os atletas brasileiros de inverno dependiam quase integralmente de recursos próprios para treinar e competir, o que restringia ainda mais o número de participantes. A aprovação da lei Agnelo/Piva, em 2002, deu um pontapé financeiro: ela determina que parte da arrecadação da loteria federal seja destinada aos esportes olímpicos, incluindo aí os

de inverno.

O resultado já veio em 2002, quando o Brasil atingiu o índice olímpico para competir em quatro modalidades. Os atletas do bobsled comparam sua trajetória com a da Jamaica: Edson Bindilatti, piloto e primeiro membro da equipe, veio do atletismo e sofreu os percalços de viver em um país sem gelo.

“No início era muito desorganizado. Os nossos adversários iam para um lado e a gente ia para o outro”, diz Bindilatti. A equipe chegou a usar carrinhos de supermercado, motos e até carros para simular a largada e entrada no trenó. O piloto diz que a equipe (com o perdão do trocadilho) patinou bastante no início, mas o treino deu resultado: eles saíram de 13 para 1 segundo de diferença em relação ao primeiro colocado.

A vez do Brasil?

Hoje, os brasileiros não dependem mais de carrinho de supermercado e patrocínio dos pais. A gestão dos esportes de inverno se concentra em dois órgãos: a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) e a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG).

Essas entidades conseguiram aumentar nossa participação nos Jogos de Inverno com estudos e planejamento de longo prazo. “Analisamos os resultados de 90 mil atletas em diversas modalidades, e aí criamos uma matriz comparando a competitividade e viabilidade de treino no Brasil”, diz o presidente da CBDN. A partir daí, eles passaram a focar nos esportes com maiores chances de classificação e (quem sabe, um dia) medalhas.

O esporte mais “reproduzível” no Brasil é o esqui cross-country – que é basicamente um circuito em esqui sem ladeiras. Os brasileiros utilizam o rollerski (um esqui com rodinhas) para treinar na rua. A técnica também é usada pelos europeus no verão. As competições de rollerski contam pontos para a classificação nas Olimpíadas de Inverno – o que ajuda os atletas a atingir o índice olímpico.

Isso abriu espaço para que o atleta Victor Santos representasse o Brasil em 2018. Vindo da favela São Remo, em São Paulo, ele começou a praticar o rollerski por meio do projeto social Ski na Rua. Em quatro anos, atingiu o índice necessário para competir na olimpíada.

Já para as modalidades de gelo, a CBDG inaugurou um centro de treinamento em São Paulo, que consiste em uma pista de patinação no gelo e a única “quadra” oficial de curling da América Latina. Lá rola desde o campeonato nacional de patinação artística, partidas de hockey, até aulas de 20 minutos sobre o básico do curling. A vice-presidente da CBDG, Cláudia Vidal, diz o que almeja para a Olimpíada de Inverno de 2026: levar uma patinadora que treine 100% no Brasil.

Atualmente, o time de bobsled treina em São Paulo, usando trilhos para simular a “empurrada” do trenó no chão. Ainda este ano começará a ser construída uma pista de largada fixa: suspensa, ela simula também a descida inicial da pista de gelo.

Outra competidora em 2018 foi Jaqueline Mourão. Ela é a única atleta brasileira que participou dos dois tipos de olimpíadas: nas de verão, com o mountain bike, e nas de inverno, com o esqui cross-country.

Isadora Williams (na patinação artística), Michel Macedo (no esqui alpino) e Isabel Clark (no snowboard) também representaram o Brasil em 2018. Os dois primeiros cresceram nos Estados Unidos, e competiram com a dupla nacionalidade. Clark conheceu o snowboard em uma viagem aos 17 anos, e passou a maior parte da carreira competitiva treinando fora do país.

Além de ter a maior delegação olímpica da América Latina, o Brasil alcançou outro feito em 2018: foi o único país tropical a enviar atletas à Paralimpíada de Inverno. Christian Ribeira e Aline Rocha competiram no esqui cross-country, enquanto André Cintra competiu no snowboard.

O fato é que estamos progredindo. Nas duas últimas edições, a delegação brasileira nas Olimpíadas de Inverno foi até maior do que as de Chile e Argentina – dois países que têm pistas de esqui nas montanhas. Este ano, dez atletas olímpicos e seis paralímpicos irão representar o Brasil.

A seleção de bobsled masculina se classificou para mais uma Olimpíada. Os atletas nos esportes individuais são Nicole Silveira (skeleton), Sabrina Cass (esqui estilo livre), Michel Macedo (esqui alpino), Manex Silva (esqui cross-country), Jaqueline Mourão (esqui cross-country) e Bruna Moura (esqui cross-country).

Nas Paralimpíadas de Inverno de 2022, os representantes do Brasil são Aline dos Santos Rocha (para esqui cross-country), Cristian Ribera (para esqui cross-country), Guilherme Rocha (para esqui cross-country), Robelson Moreira (para esqui cross-country), Wesley dos Santos (para esqui cross-country) e André Barbieri (para snowboard).

Com a quantidade, surge a qualidade também. No final das contas, o sonho de uma medalha olímpica pode se tornar tão provável quanto a neve no Brasil: rara, mas não impossível.

Como os países tropicais conquistaram as Olimpíadas de Inverno Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed

Nenhum comentário:

Postar um comentário