Fósseis microscópicos que datam de 1 bilhão de anos atrás podem pertencer a um dos primeiros seres multicelulares da Terra. Eles foram encontrados no Lago Torridon, ao norte da Escócia, por pesquisadores da Universidade de Sheffield (Reino Unido) e da Faculdade de Boston (EUA). O organismo contém dois tipos de células distintas, e é o fóssil mais antigo já registrado com essa característica.

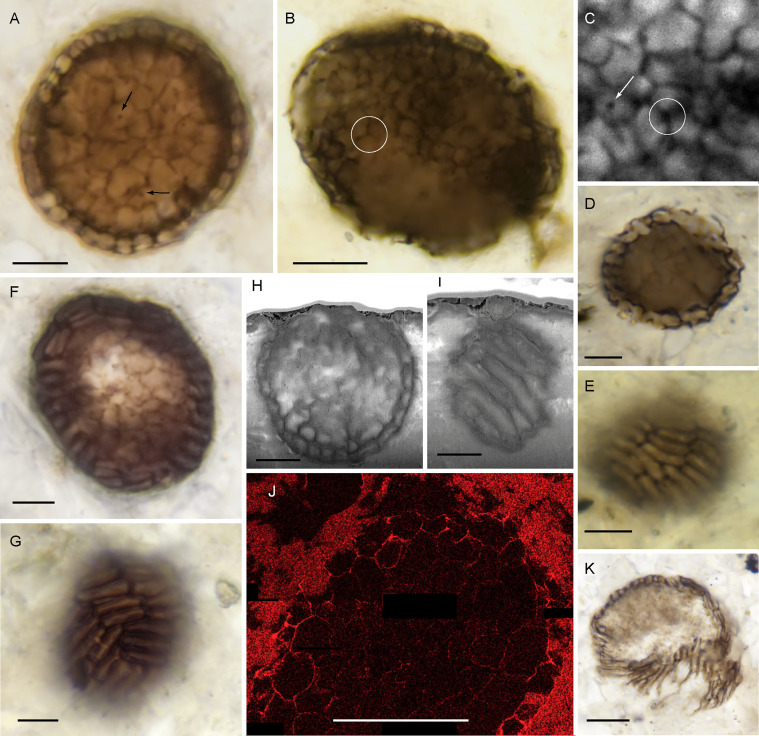

O organismo tem o formato de uma esfera e foi nomeado Bicellum brasieri. Ele mede apenas 30 micrômetros – de duas a três vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Os pesquisadores acreditam que o organismo seja um membro primitivo do grupo Holozoa, que inclui desde os animais até seus parentes unicelulares mais próximos. O novo organismo pode elucidar um dos eventos mais importantes da evolução da vida: a origem da multicelularidade complexa.

A vida na Terra surgiu há pelo menos 3,5 bilhões de anos. No princípio, de acordo com a hipótese dominante, só havia moléculas de RNA. O RNA, hoje, é parte do maquinário das células de todos os seres vivos. Mas, nessa época longínqua, essas moléculas formadas pelas bases uracila, adenina, citosina e guanina faziam parte de um mundo puramente químico.

Tudo mudou quando, em algum momento, alguma dessas moléculas de RNA conseguiu catalisar uma reação química que gerava cópias de si mesma. Ela começou a se reproduzir.

Esse foi o primeiro salto para o mundo biológico, em que a seleção natural passa a agir favorecendo as moléculas que se multiplicam com mais eficiência. Se uma dessas moléculas estiver envolta por uma proteção, por exemplo, ela tem menos chances de ser destruída.

Assim, lentamente, começa a surgir algo semelhante ao que seria uma célula: um pacotinho envolto por uma membrana, dentro do qual ocorrem as reações químicas autossustentáveis que chamamos de vida.

Os seres vivos mais antigos dos quais se tem registro são arqueas de 3,5 bilhões de anos. Arqueas são parecidas com as bactérias em tudo que um estudante de Ensino Médio saberia identificar: não possuem núcleo para guardar seu DNA, por exemplo, nem mitocôndrias. A questão é que o DNA em si é muito diferente – do ponto de vista genético, arqueas são tão distantes das bactérias quanto nós somos.

Arqueas e bactérias formam, juntas, o grupo dos procariontes.

O próximo grande salto veio com os organismos eucariontes – que provavelmente surgiram quando um procarionte engoliu outro procarionte e, em vez de digeri-lo, o incorporou em seu metabolismo. Assim nasceram as mitocôndrias que acabamos de mencionar: elas originalmente eram bactérias independentes; hoje prestam serviços para células maiores.

O terceiro salto na compreensão da história evolutiva é a multicelularidade: quando várias células eucariontes resolveram ganhar a vida juntas. Enquanto algumas algas e fungos podem ser compostos por milhares de células idênticas com o mesmo material genético, o maior passo ocorre quando as células começam a se diferenciar e assumir funções. Algumas bactérias podem ter dois ou três tipos de células diferentes, enquanto os humanos têm centenas delas – de neurônios a hemácias.

Daí a importância de entender a origem das células diferenciadas e como ocorreu esse salto. Os fósseis de Bicellum brasieri estavam bem preservados sob pedras no fundo do lago escocês. E mais: os organismos foram conservados em diferentes estágios de vida. O Bicellum “adulto” era uma mini-esfera formada por células redondas, que por sua vez eram cobertas por uma camada de células alongadas, em forma de salsicha.

Alguns fósseis encontrados, no entanto, mostram esses dois tipos de células misturados no meio da esfera. Os pesquisadores acreditam que o bicellum estivesse em um estágio juvenil nesse momento, quando as células-salsicha ainda estavam se diferenciando e migrando para o exterior da esfera.

“O que vemos no Bicellum é um sistema genético que inclui adesão entre células e diferenciação celular. Isso pode ter sido incorporado no genoma animal 500 milhões de anos depois [quando surgiram os primeiros animais]” disse Paul Strother, pesquisador da Faculdade de Boston, em nota.

O Bicellum brasieri também pode ajudar a entender onde a vida evoluiu. Já é consenso científico que os primeiros seres surgiram na água, mas ainda há debate sobre qual ambiente teria dado origem à vida: os lagos de água doce ou oceanos de água salgada. A hipótese dos mares é a mais plausível, mas o Bicellum mostra que, pelo menos para o surgimento dos seres multicelulares, os lagos não podem ser ignorados.

“A descoberta desse fóssil sugere que a evolução dos seres multicelulares ocorreu há pelo menos um bilhão de anos, e que outros eventos anteriores à evolução dos animais podem ter ocorrido em lagos terrestres, e não no oceano”, disse o pesquisador Charles Wellman, da Universidade de Sheffield. A equipe pretende continuar investigando o Lago Torridon em busca de mais fósseis e informações que possam preencher as lacunas na história de transição dos seres unicelulares aos multicelulares.

Fóssil de 1 bilhão de anos pode ser organismo multicelular mais antigo Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed