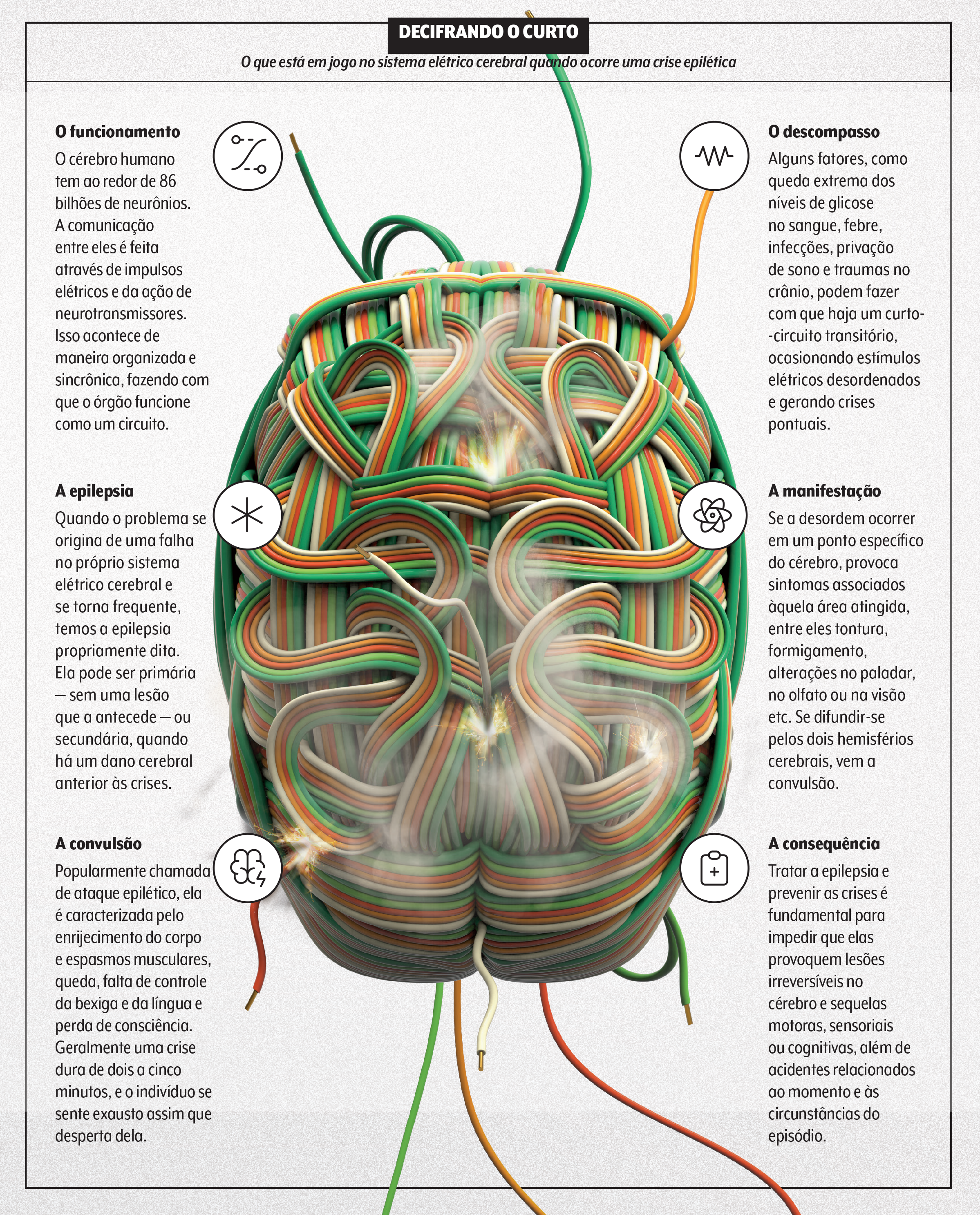

Nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios, que trabalham em conjunto e se comunicam graças a impulsos elétricos e sinais químicos. Quando alguma coisa boicota essa rede e sua fiação, o sistema sofre um curto. É assim que surge uma crise epilética.

O problema pode ocorrer numa ala específica da massa cinzenta, provocando sintomas mais restritos, ou atingir os dois hemisférios cerebrais, desencadeando uma convulsão e fazendo a pessoa perder totalmente o domínio do corpo.

Essas panes podem ser pontuais, causadas por fatores tão diversos como intoxicação alcoólica, queda abrupta nos níveis de glicose ou traumatismo craniano. Mas, quando esse enredo tem origem no próprio sistema nervoso e se repete com frequência, falamos numa doença à parte, a epilepsia.

Ela afeta mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo — só no Brasil, algo em torno de 3 milhões. Os especialistas a dividem em epilepsia primária, quando o quadro surge na ausência de lesões cerebrais, e secundária, se é consequência de danos ligados a doenças neurológicas, tumores, AVC ou procedimentos cirúrgicos.

A despeito de onde e como surge a faísca, é unanimidade que os ataques assustam, interferem na qualidade de vida e preocupam a família. Até porque metade dos casos tem início na infância.

Essa manifestação precoce guarda ligação com o momento da gravidez ou do parto. Malformação, falta de oxigenação cerebral e hipoglicemia ao nascer e infecções como meningite estão entre as condições que podem comprometer o equilíbrio elétrico dentro da cabeça.

+ Leia também: Novos remédios contra a epilepsia permitem uma vida com menos restrições

Também há uma influência hereditária — e ainda a ser esclarecida pela ciência. “Há muito tempo se estuda a associação entre epilepsia e fatores genéticos. Supõe-se que em torno de 15 crianças entre 100 nascidas de pais epiléticos venham a apresentar a doença”, conta o neurologista Mauricio Hoshino, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Todas essas questões, e os relatos que chegam à mídia, fazem muita gente pensar que epilepsia é doença de criança ou, no máximo, de jovem. Não é bem assim. Ela também pode aparecer após os 60 anos — e nem sempre dá as caras na forma de uma convulsão.

“O problema ocorre bastante com o avançar da idade, porque algumas doenças, como o Alzheimer, podem ter esse tipo de impacto no cérebro”, destrincha o neurologista André Palmini, diretor científico do Programa de Cirurgia da Epilepsia e chefe do Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

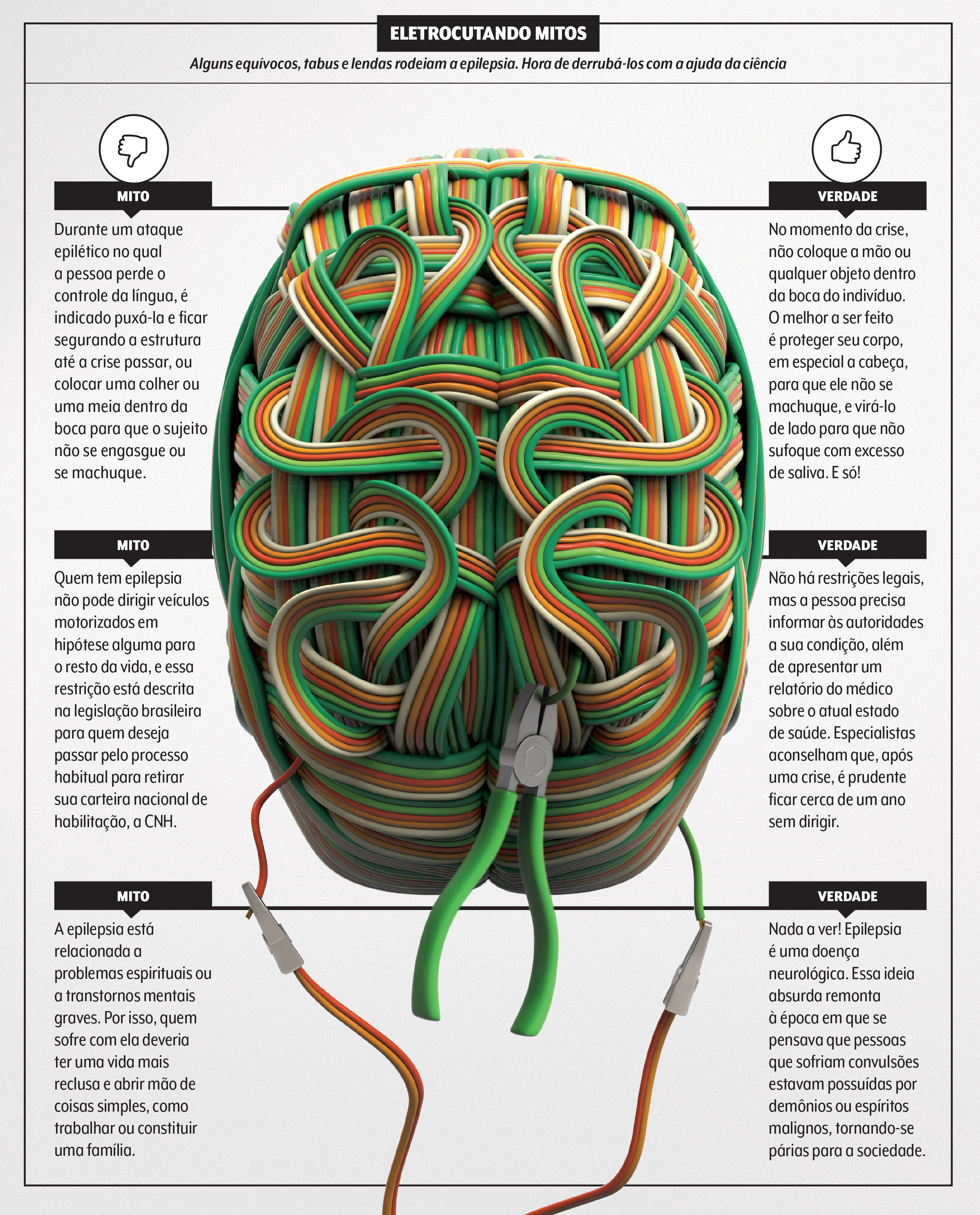

O desconhecimento de boa parte da população e os mitos e estigmas que circulam por aí colaboram para que o diagnóstico venha, tantas vezes, após um trabalho de detetive, que engloba família, médicos e especialistas — existe até uma denominação para o expert no assunto, o epileptologista.

“Precisamos analisar a história do paciente e entender suas crises para levantar hipóteses e definir o tipo da enfermidade”, diz Ricardo Centeno, chefe do Setor de Cirurgia de Epilepsia e Neurocirurgia Funcional da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Acertar nisso é crucial para determinar o tratamento, e, nesse percurso, geralmente se indica um exame para avaliar as correntes elétricas cerebrais (o eletroencefalograma) e outro de imagem, caso da ressonância magnética, para visualizar a região comprometida.

Centeno relata que, se necessário, outras ferramentas podem ser escaladas para localizar a área por trás dos ataques, como a tomografia por emissão de pósitrons (PET) e a de fóton único (SPECT). Ora, descobrir onde está o curto faz diferença para tentar consertá-lo.

É extremamente importante que a epilepsia seja identificada o mais cedo possível. “É fundamental que pacientes, médicos, setores governamentais e a sociedade se conscientizem sobre a relevância do diagnóstico e do tratamento precoce”, afirma Centeno.

O professor da Unifesp ressalta que uma pessoa com crises frequentes e sem controle pode sofrer lesões cerebrais irreversíveis, capazes de gerar sequelas, e machucar-se gravemente durante o ataque.

Fora isso, quando a doença não é devidamente tratada, a qualidade de vida tende a despencar. Basta pensar nas repercussões psicológicas e sociais para alguém que vive na iminência de uma crise inesperada — e as limitações e preconceitos que o problema em si pode causar.

Um levantamento da Unifesp corrobora que indivíduos com epilepsia correm maior risco de sofrer com quadros de sofrimento psicoafetivo, como ansiedade e depressão.

+ Leia também: Malhação para o cérebro: exercícios contra Parkinson, Alzheimer e cia

O trabalho realizado pelo time de Centeno acompanhou 277 pacientes com um tipo de epilepsia refratária a medicamentos e operados por essa razão cujas primeiras crises remontavam aos 12 anos de idade, em média.

“Nesse caso, lidamos com uma forma da doença sujeita a tratamento cirúrgico com boas chances de cura”, explica. O neurologista descobriu que essas pessoas só foram tratadas efetivamente por volta dos 38 anos, ou seja, passaram 26 anos vulneráveis aos percalços da enfermidade. “Isso significa que a epilepsia retirou de muitas delas a possibilidade de estudar, trabalhar, formar família e ter uma vida independente, sem falar na sequela psicossocial devido a anos de crises”, analisa Centeno.

Não precisaria ser assim. A maioria dos pacientes tem suas crises controladas com o uso regular de medicamentos, podendo levar uma rotina muito próxima do que se considera “normal”, com pouca ou nenhuma limitação.

Para isso, é crítico reconhecer o problema corretamente e sem demora — e contar com o devido suporte médico. Esse cuidado permite evitar complicações futuras ou mesmo retomar atividades paralisadas em função das crises.

E é justamente com esse intuito que, em toda segunda segunda-feira do mês de fevereiro, foi instituído o Dia Internacional da Epilepsia. Celebrada desde 2015 e hoje presente em mais de 140 países, a data convida cidadãos a se inteirarem mais do assunto e, ao promover o compartilhamento de experiências e histórias de pacientes, estimula a defesa dos direitos das pessoas com epilepsia e do acesso ao tratamento adequado.

A iniciativa conjunta do Escritório Internacional para a Epilepsia e da Liga Internacional contra Epilepsia também visa desmistificar o que é a doença e combater a vergonha e a discriminação associadas a ela. A informação, aliás, é uma arma a favor dos pacientes.

“É importante inclusive que eles notifiquem as pessoas com quem convivem socialmente e no trabalho a respeito e até as orientem sobre o que fazer diante de uma crise”, afirma Palmini.

A propósito, se isso acontecer com alguém próximo a você, a atitude mais indicada é resguardar o indivíduo de eventuais perigos ao redor, afastando-o de objetos cortantes e móveis ou tirando-o da rua, por exemplo.

Se o sujeito perder o equilíbrio, proteja sua cabeça e vire-a de lado para evitar asfixia — e nada de tentar segurar a língua da pessoa. Os ataques costumam durar de dois a cinco minutos. Se passar disso, a pessoa não recuperar a consciência ou houver uma crise na sequência, não hesite em chamar socorro profissional.

E é exatamente por correr o risco de enfrentar um episódio como esse que a maioria das pessoas com epilepsia deve ter alguns cuidados extras no dia a dia, o que inclui não fazer esportes radicais e evitar profissões que envolvam máquinas perigosas ou tarefas nas alturas.

Mas, como os quadros variam bastante, as alterações de rotina devem ser alinhadas com o médico que acompanha o caso. O autoconhecimento também é peça-chave: os pacientes podem aprender a reconhecer os gatilhos das crises, como privação de sono, jejum prolongado, ingestão de álcool ou exposição excessiva a fontes de luz, como o computador. Daí fica mais fácil evitá-los.

–Você há de convir que não é uma tarefa singela cercar uma doença que mexe com o cérebro, tem diversas facetas e pode atormentar de crianças a idosos. Mas, felizmente, a medicina tem avançado no controle da epilepsia.

Antes de mais nada, convém registrar que alguns casos detectados na infância estão ligados à imaturidade do sistema nervoso central. Por isso, podem desaparecer sozinhos conforme as crianças crescem.

Mas existem muitas situações em que os remédios precisam entrar em cena — e vão acompanhar o paciente por boa parte da vida. “Em geral, é possível controlar as crises com medicamentos em metade dos casos”, estima o neurologista Luiz Henrique Martins Castro, professor da Faculdade de Medicina da USP.

“Em 20 a 30% dos pacientes, temos de fazer ajustes de dose e nas drogas e, em cerca de 30% desses, ainda assim não temos os resultados desejados”, completa.

+ Leia também: Nem toda epilepsia é igual

Perceba que não é pouca gente que não obtém êxito com os anticonvulsivantes e afins. Quando as medicações não funcionam, uma saída é partir para cirurgia.

“Nós fazemos uma investigação com exames procurando o foco do problema no cérebro e, dependendo de onde ele estiver, podemos removê-lo e curar o paciente”, resume Palmini.

“Hoje consideramos que, entre as pessoas que não respondem à terapia medicamentosa, de 30 a 40% terão indicação para cirurgia”, observa Centeno. Segundo o médico da Unifesp, o contra-ataque à epilepsia é bem individual: parcela dos pacientes poderá se ver livre da doença e dos remédios; outra vai domar o problema tomando comprimidos a vida toda.

Para quem se arrepia só de pensar em cirurgia na cabeça, é bom saber que grandes progressos foram feitos nessa seara. “Os procedimentos estão se tornando cada vez menos invasivos, recorrendo a laser e ondas de ultrassom para destruir a área comprometida sem abrir o crânio, tudo guiado por imagens de ressonância magnética”, expõe Centeno. Promissor, embora tecnologias do gênero ainda não tenham chegado ao Brasil.

Para aqueles casos que não respondem aos medicamentos e tampouco têm indicação cirúrgica, uma modalidade em ascensão nas pesquisas é a neuromodulação. Com estímulos elétricos dirigidos por uma máquina, ou mesmo um marca-passo instalado na cabeça, pode-se atenuar o descompasso neuronal. “E existem estudos até com terapia gênica”, destaca Castro.

BUSCA DE MEDICAMENTOS

Consulte remédios com os melhores preços

Na linha de tornar o dia a dia mais previsível e menos sofrível, o grupo do professor Alejandro Ramírez, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, aposta na inteligência artificial. A ideia é usar o aprendizado de milhares de eletroencefalogramas realizados em diversos países para criar algoritmos capazes de ajudar os profissionais a identificar crises epiléticas com antecedência.

No horizonte, ainda dá para vislumbrar novos remédios, caso de um fármaco que a Eurofarma pretende trazer para o país após firmar parceria com um laboratório sul-coreano — ele promete reduzir em 65% crises de epilepsia refratária com menos efeitos colaterais.

Outra solução que virou alvo de pesquisas e tem chamado atenção crescente da comunidade da epilepsia é a cannabis medicinal. De fato, o uso do canabidiol, um dos princípios ativos da planta Cannabis sativa, tem sido avaliado por cientistas e prescrito no consultório para pacientes que não respondem aos medicamentos tradicionais.

A farmacêutica nacional Prati-Donaduzzi está tocando um estudo clínico de fase 3 (a última etapa da investigação) comparando a substância a tratamentos já consagrados no combate à epilepsia refratária.

O ativo já demonstrou, segundo trabalhos menores e dezenas de relatos de caso, efeitos positivos na diminuição das crises, sobretudo na infância e diante de algumas síndromes que desencadeiam convulsões.

Mas os especialistas reforçam que algumas perguntas seguem em aberto e pedem cautela com a indicação irrestrita do canabidiol. Bom, de uma coisa podemos ter certeza: a ciência está se desdobrando para aparar os fios soltos e arrumar os curtos-circuitos cerebrais.

O apoio da dieta cetogênica

Ela consiste na redução expressiva de carboidratos e no aumento da cota de gorduras, sobretudo as boas, e é indicada há anos no tratamento de pacientes com epilepsia, principalmente nas formas mais resistentes.

O rearranjo de nutrientes leva à cetose, um processo que faz o organismo usar gordura para produzir energia — em vez das fontes mais imediatas, como a glicose dos carboidratos.

“Quando a cetose se mantém estável por 24 horas, há um estímulo para a produção de um neurotransmissor que reduz a excitabilidade neuronal”, explica a nutricionista Nágila Damasceno, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e autora de estudos sobre a dieta cetogênica nesse contexto.

“Nossa experiência acompanhando crianças com a doença mostra que, após três meses seguindo a dieta, cerca de 90% dos pacientes apresentam redução satisfatória das crises e cerca de um em cada dez fica livre delas”, revela.

+ Leia também: A ciência da felicidade

O papel da atividade física

Quem recebe o diagnóstico de epilepsia pode pensar que seus dias de exercício estão contados. Pelo contrário! Com os devidos cuidados e o aval do médico, a atividade física continua sendo bem-vinda.

Claro que esportes de alto risco, como paraquedismo, escalada em montanha ou natação em mar aberto são contraindicados, mas o fato é que a maioria das modalidades está liberada.

“Ainda há uma crença equivocada, inclusive por parte de profissionais de saúde, que acaba fazendo pacientes deixarem de se exercitar”, conta o neurofisiologista Ricardo Arida, da Unifesp.

“Mas a atividade física ajuda a regular neurotransmissores, combate o estresse, que está envolvido com as crises, e ainda melhora a capacidade de reprogramação cerebral”, esclarece o autor do último consenso sobre o tema.

Epilepsia: o curto-circuito tem conserto Publicado primeiro em https://saude.abril.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário