Eram anos inebriantes. Depois de uma grande guerra e de uma grande gripe, a liberdade e o frenesi irrompem no início da década de 1920. As mulheres conquistam o direito ao voto em boa parte do mundo ocidental, abandonam espartilhos e cortam o cabelo à la garçonne. O jazz domina a cena musical e O Garoto, de Charles Chaplin, estreia no cinema. Nesse contexto disruptivo, dois cientistas canadenses identificam um hormônio essencial à vida e mudam para sempre o destino das pessoas com diabetes, uma doença até então fatal.

Em um laboratório da Universidade de Toronto, o médico Frederick Banting e seu assistente Charles Best conseguem isolar a insulina no pâncreas de um animal. “Eles sabiam que a substância era fabricada em áreas específicas do órgão, sabiam que a falta dela provocava o diabetes, mas ninguém havia conseguido separar aquele produto para uso terapêutico em humanos”, conta o endocrinologista Carlos Eduardo Barra Couri, pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).

Ao extrair a insulina e aplicá-la em cães tornados diabéticos, a dupla pioneira obteve a resposta que queria: a taxa de açúcar no sangue dos animais diminuiu. Era julho de 1921.

No ano seguinte, em 11 de janeiro, o menino Leonard Thompson, internado no Hospital Geral de Toronto em estado crítico, recebe a primeira dose do extrato, ainda rudimentar. Sobrevive, engorda e cresce com as aplicações regulares.

“Até aquele momento, nada podia ser feito para salvar uma criança com diabetes. Ela definhava e morria meses após o diagnóstico”, contextualiza o endocrinologista Antonio Roberto Chacra, professor aposentado da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “A única recomendação era uma dieta de até 450 calorias diárias para manter a glicemia baixa, mas que às vezes matava até mais rápido por inanição do que a própria doença”, relata.

+ LEIA TAMBÉM: Diabetes emocional existe?

A dimensão do progresso virou notícia de jornal. E repercute até os dias de hoje, ainda mais diante de um problema de saúde que não para de crescer. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o número de pessoas com a doença supera 460 milhões — pelo menos 17 milhões só no Brasil, o quinto no ranking dos países com mais casos.

“Estima-se que um em cada 11 adultos tem diabetes. E, entre essas pessoas, uma em cada dez não sobreviveria sem o uso da insulina”, diz o endocrinologista Mauro Scharf, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes — Regional Paraná.

Quando ela entra em cena

O momento da prescrição médica varia caso a caso

Diabetes tipo 1: a insulina é receitada imediatamente após o diagnóstico. Aqui o pâncreas não produz mais insulina. Então é preciso repor toda a substância para domar a glicemia e evitar complicações sérias.

Diabetes tipo 2: parte-se para a insulina quando, apesar do uso de remédios, os exames de controle estiverem alterados ou surgirem sinais de descompensação (muita sede, fome, perda de peso…).

Diabetes gestacional: entra na rotina se, depois de 24 a 28 semanas de gravidez, a gestante não conseguir baixar os níveis de glicose (em jejum e uma hora depois das refeições) só com ajustes na dieta.

Caminhos do progresso

Para 100% dos indivíduos com diabetes tipo 1, geralmente diagnosticado na infância ou na adolescência, a aplicação da insulina é inescapável — afinal, o organismo não consegue produzir o hormônio. No diabetes tipo 2, que tende a aparecer com a idade ou o ganho de peso, entre 30 e 45% dos pacientes acabam tendo de repor a substância em algum momento.

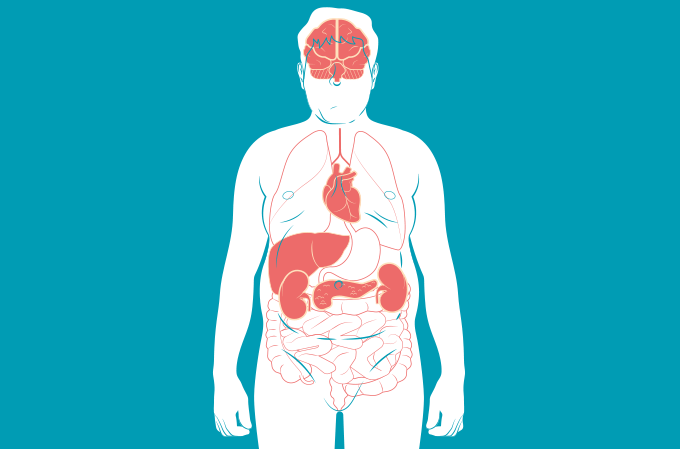

“Seu objetivo é tirar a glicose que circula pelo sangue e jogá-la para dentro das células, onde vira energia para realizarmos tudo que fazemos: respirar, pensar, andar, jogar bola, amar…”, explica Marilia Fonseca, gerente médica da Novo Nordisk, a maior fabricante de insulina do planeta. Em resumo: sem o hormônio, seja o liberado pelo organismo, seja a versão feita pela indústria para quem tem diabetes, a vida empaca.

É por isso que as descobertas daqueles dois cientistas canadenses salvaram um número incalculável de pessoas. Um feito que, claro, não parou no tempo: pelo contrário, é uma história de progressos médicos e tecnológicos migrando dos laboratórios para as fábricas e, de lá, para hospitais e a casa dos pacientes.

Um dos avanços mais notáveis aconteceu em 1946, quando o dinamarquês Hans Christian Hagedorn criou a insulina NPH, de absorção prolongada (com efeito por até 24 horas), reduzindo o número de aplicações necessárias por dia.

+ LEIA TAMBÉM: A relação entre diabetes e Alzheimer

Mas o maior salto de evolução viria nos anos 1980, com o lançamento da insulina humana, a primeira desenhada e produzida pelas mãos da biotecnologia. Antes, a substância provinha de bois e porcos, o que ajudou a salvar tantas vidas, mas eventualmente provocava sintomas de rejeição.

O fato de a nova insulina ser sintética, mais pura e idêntica à molécula fabricada pelo nosso corpo, ainda possibilitou a produção em larga escala, já que, até então, as farmacêuticas dependiam de imensos carregamentos de pâncreas cedidos por frigoríficos para suas preparações.

Nesse percurso, a década de 1990 vem inaugurar a temporada das insulinas análogas, com comportamento ainda mais próximo da nossa fisiologia e menor risco de hipoglicemia — quando os níveis de açúcar desabam devido ao diabetes descompensado ou ao uso de uma dose equivocada do hormônio.

“Os laboratórios aprimoraram o design molecular das substâncias acrescentando ou removendo aminoácidos e tornando a proteína mais lenta, ultralenta, rápida ou ultrarrápida”, expõe Marilia.

Enquanto a versão de liberação ultralenta pode ser aplicada uma única vez ao dia e atuar de forma basal para manter a taxa de glicose estável entre as refeições, a de ação ultrarrápida dá uma carga extra quando administrada no momento em que a pessoa se alimenta, prevenindo, assim, picos glicêmicos.

Quando não havia esse tipo “express”, os pacientes precisavam injetar o medicamento no mínimo meia hora antes de comer, às vezes sem saber o que teria no prato e, portanto, sem calcular com precisão o que iriam ingerir — conta que interfere na dose da insulina aplicada.

Quem convive com o diabetes também comemorou a chegada das canetas de insulina, uma forma mais prática, precisa e discreta — e menos dolorosa — de usar o produto, em comparação com as velhas seringas. E a substituição dos frequentes exames de urina pelo teste de ponta de dedo, popularizado com os glicosímetros portáteis disponíveis a partir da década de 1970.

+ LEIA TAMBÉM: Chá, homeopatia e outros tratamentos alternativos para diabetes

Desde então, bastava um furo e a taxa de açúcar era medida de imediato com uma gota de sangue. Mas hoje nem é preciso mais picar o dedo. Graças aos dispositivos que, por meio de um sensor colocado no braço, monitoram continuamente a glicose, como o FreeStyle Libre, da Abbott.

Ele captura a variação dos níveis ao longo do dia e permite ver quanto tempo a pessoa passa dentro dos parâmetros preconizados. “Com essa tecnologia, é possível acompanhar se o paciente está pelo menos 70% do dia dentro da faixa de 70 a 180 mg/dl, menos de 4% do dia abaixo de 70 mg/dl e o mínimo possível acima de 180 mg/dl. É mais fácil mapear onde a conduta está falhando e corrigir”, diz Freddy Eliaschewitz, diretor da Comissão de Pesquisa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

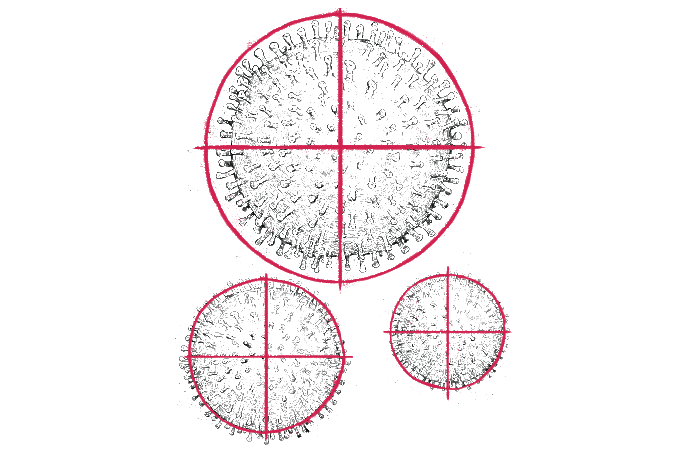

História aberta

Um tratado médico de 1550 a.C. revela que os sintomas do diabetes já eram conhecidos no Egito antigo. Mas só a partir dos anos 1920, com a criação da insulina em laboratório, foi possível sobreviver à doença e passar a conviver bem com ela. Acompanhe a linha do tempo abaixo:

Dos anos 2000 para cá, novas ferramentas vieram reduzir erros de cálculo e simplificaram o manejo do diabetes. Já as bombas de infusão de insulina, que ficam conectadas aos pacientes, ganharam certa autonomia — há modelos que desligam ao detectar hipoglicemia, por exemplo.

Para quem tem pavor das picadas, a Medtronic trouxe o i-Port Advance, que, por meio de um cateter, dispensa a agulhada na pele. E, outra revolução, a primeira insulina inalável, do laboratório Biomm, aterrissou no mercado nacional.

A rota da inovação segue adiante. “Em breve, teremos uma insulina semanal”, prevê a endocrinologista Denise Franco, diretora da ADJ Diabetes Brasil.

“E, mais no longo prazo, podemos esperar a caneta de insulina inteligente e o famoso pâncreas artificial, uma espécie de bomba de infusão capaz de ‘pensar’ pelo paciente. Acoplada a um sensor que mede a glicose na pele, ela sozinha ajusta a dose do medicamento sem a pessoa precisar calcular o que vai comer nem quantas unidades aplicar”, detalha a médica.

No horizonte, ainda dá para vislumbrar um comprimido do hormônio e a tão sonhada cura por meio da terapia de células-tronco — soluções engenhosas, mas que precisam driblar mistérios e entraves que ainda pairam sobre o corpo humano. O fato é que a ciência avançou (e ainda avança) demais nesse campo.

E a distância em relação aos anos 1920 é tanta que algumas pessoas perderam de vista quão importante é seguir o tratamento como manda o figurino — como se a tecnologia sozinha pudesse operar um milagre.

Talvez esse seja o maior desafio hoje: garantir a adesão ao esquema terapêutico. “Se o paciente não entende a doença e não forma uma parceria com o médico, nenhuma tecnologia vai resolver. A educação faz parte do tratamento”, defende Couri, que foi curador da pesquisa Os Altos e Baixos do Diabetes na Família Brasileira, realizada por VEJA SAÚDE com o apoio da Novo Nordisk em 2020.

No levantamento, 43% das pessoas com diabetes assumiram não usar a insulina quando deveriam, 54% disseram não ter um canal de comunicação com o médico fora as consultas e 36% consideraram insatisfatórias as orientações sobre o uso do hormônio no primeiro atendimento.

A rotina de cuidados cansa, não vamos negar. “Estudos mostram que a pessoa com diabetes gasta cerca de cinco horas diárias em tomadas de decisão como medir a glicose, calcular as doses e decidir onde aplicar”, nota Denise.

Mas a conduta regrada é a chave para evitar os picos e as quedas bruscas das taxas de açúcar, bem como as complicações da doença. Então vamos fazer nossa parte, olhar em retrospecto essa história centenária e vibrar com os progressos até aqui — é uma justa homenagem a uma das mais fascinantes contribuições que a medicina deu à humanidade.

O que não dá para deixar de lado

Alguns comportamentos são essenciais na rotina de quem faz uso de insulina

Monitoramento da glicose: em geral, é necessário medir os níveis ao acordar, antes das refeições e uma e duas horas depois da primeira garfada, quando for dormir e na madrugada. Vale ainda checar antes de se exercitar.

Contagem de carboidrato: o cálculo é feito antes das refeições para, em conjunto com a medida da glicose, definir a dose de insulina que deve ser aplicada. Para facilitar a vida, existem aplicativos gratuitos para celular que fazem a conta.

Check-up médico: é recomendado pelo menos duas vezes ao ano. Além dos exames de controle glicêmico (glicemia em jejum e hemoglobina glicada), é importante verificar como anda a saúde dos olhos, dos rins e do coração.

Reajuste das doses: alterações na rotina, mudança de fuso horário, ganho de peso e o resultado dos exames podem demandar mudanças na carga de insulina aplicada. Isso deve ser feito sob orientação médica.

Insulina: 100 anos salvando vidas Publicado primeiro em https://saude.abril.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário