Verdade seja dita: a palavra “revolução” é usada com certo despudor na imprensa. Basta surgir um tratamento novo — às vezes, com benefícios limitados — e o termo passa a estampar manchetes.

Mas, no caso da atrofia muscular espinhal (AME), uma doença genética rara que compromete o funcionamento do sistema nervoso e dos músculos e, com isso, a capacidade de se locomover e até deglutir e respirar, podemos, sim, falar em revolução com as terapias apresentadas nos últimos anos.

O ponto é: essa revolução está chegando aos brasileiros que convivem com a enfermidade? A AME é uma condição progressiva que afeta um em cada 10 mil nascidos vivos.

É considerada a maior causa genética de mortalidade infantil: nove em cada dez crianças com o tipo 1 da doença, a versão mais prevalente, morrem ou precisam de ventilação mecânica contínua para sobreviver antes dos 2 anos de idade.

Isso só acontece, porém, se o mal não for contra-atacado.

O tratamento atual envolve remédios modernos e estratégias de suporte (fisioterapia, nutrição especializada, fonoaudiologia, terapia ocupacional…).

“A primeira medicação capaz de mudar o curso da doença foi disponibilizada em 2016 e chegou ao Brasil no ano seguinte. Então ainda é cedo para calcularmos o ganho na expectativa de vida média de quem é tratado com esses novos recursos”, analisa o neuropediatra Ciro Matsui, do Ambulatório de Doenças Neuromusculares do Hospital das Clínicas de São Paulo.

“Mesmo assim, estudos indicam que, se o tratamento começar precocemente, o paciente terá um desenvolvimento próximo do esperado para uma criança sem AME”, completa.

+ Leia Também: Nossa batalha contra a AME e o sonho de um sistema de saúde melhor

Se por um lado o avanço científico é celebrado pelos pacientes e seus familiares, por outro a jornada terapêutica ainda é marcada por sofrimentos diários, decorrentes de desinformação e exclusão social, além de dificuldades no diagnóstico precoce e no acesso adequado a todas as etapas do tratamento.

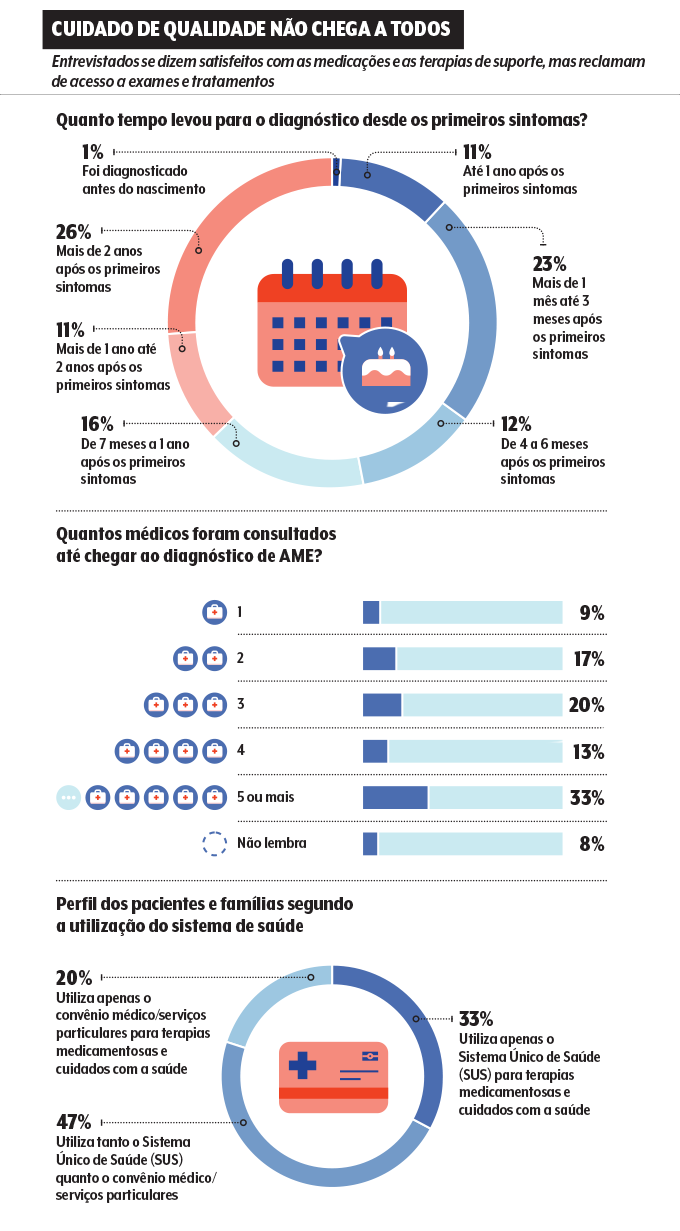

Tamanha dicotomia fica evidente com a pesquisa Retrato da AME no Brasil, realizada por VEJA SAÚDE, com o apoio da farmacêutica Roche e do Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal (Iname).

“Esse levantamento é uma ferramenta poderosa para a nossa comunidade. Sem entendermos as percepções dos pacientes e dos cuidadores, não conseguiremos mudar a realidade da doença”, argumenta Diovana Loriato, diretora da Iname e mãe de Davi, que tem AME tipo 1 e hoje está com 10 anos.

O estudo contou com 144 entrevistados, entre pessoas com o problema e cuidadores. “É um número significativo para uma doença rara, e com um grupo representativo da população”, afirma Diovana.

Toda essa turma respondeu a um questionário extenso aplicado via internet. E, como você verá nas próximas páginas, compartilha vários desafios na rotina: da detecção do quadro ao acesso ao tratamento integral.

A AME tem cinco subtipos e ocorre por causa de uma mutação no gene SMN1, que impede o organismo de produzir a proteína SMN.

Sem ela, os neurônios motores, responsáveis por controlar os músculos, morrem aos poucos, desencadeando uma progressiva fraqueza muscular e dificultando a locomoção, o equilíbrio, a capacidade de respirar e engolir alimentos…

Curiosamente, nosso DNA possui outro gene, o SMN2, que também gera tais proteínas. “Só que, por essa via, a maioria delas sai truncada”, aponta Matsui.

A sacada dos cientistas foi criar medicamentos que, digamos, corrigem a linha de montagem dessa fábrica alternativa ou que reparam o gene SMN1.

Com essas inovações, o problema para de evoluir. Não à toa, 52% dos participantes do estudo afirmam que os remédios melhoram muito o convívio com a doença.

+Leia Também: Precisamos colocar as doenças raras no radar do Brasil

As terapias de suporte também são fundamentais: 54% da amostra dá nota máxima ao seu papel.

E aqui os especialistas levantam duas possíveis interpretações. “Uma é a de que essas intervenções realmente salvam vidas, além de elevar o bem-estar em geral”, diz a fisioterapeuta pediátrica Jaqueline Almeida Pereira, do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Um exemplo: a fisioterapia ajuda a impedir que crianças com AME morram ou sofram por falta de ar e percam toda a mobilidade; o nutricionista, por sua vez, prescreve sondas e suplementos para abastecer de nutrientes os pequenos que não conseguem mais se alimentar da forma convencional.

A segunda explicação para a avaliação tão positiva, e que não exclui a primeira, pode ter a ver com a própria dificuldade de obter as drogas mais modernas.

“Muitos pacientes ainda não têm acesso aos novos medicamentos. Então eles contam somente com as terapias de suporte”, contextualiza Jaqueline.

Sim, essa é uma perspectiva menos otimista, mas, do ponto de vista do tratamento, o acesso é realmente o fator que mais preocupa os respondentes. Mais de 40% defendem que esse deveria ser o aspecto prioritário para melhorar o cuidado com a AME.

Cabe dizer que dois remédios já foram incorporados ao SUS, embora não para todos os casos, e a tendência esperada é que a coisa se amplifique.

“Mas ainda há poucos centros de referência para aplicação dessas medicações, por exemplo”, repara a professora da UFRJ.

O receio de as drogas faltarem na rede pública também contribui para essa apreensão com o acesso. O desejo de serem administradas desde cedo também — e, aí, caímos no desafio do diagnóstico precoce.

Detectar a atrofia muscular espinhal quanto antes é algo tão buscado porque interfere no tratamento e na prevenção de sequelas.

É que os medicamentos, mesmo os mais recentes, não revertem complicações e danos do passado. Daí a ambição de diagnosticar a AME antes mesmo do início dos sintomas.

Com isso, e o tratamento adequado, pode-se chegar a um desenvolvimento infantil próximo do normal. Como flagrá-la precocemente então? Com o teste do pezinho. Uma lei assinada em 2021 inclui essa e outras enfermidades entre as rastreadas pelo exame, obrigatório em todos os recém-nascidos brasileiros e fornecido pelo SUS.

+Leia Também: Por que o teste do pezinho é tão importante

“Só que a AME está no fim da fila de implementação dessa medida, e anos se passarão antes que ela de fato integre o teste na rede pública”, diz Matsui.

Fica fácil entender por que 60% dos entrevistados acreditam que a disponibilização gratuita do exame seja uma prioridade para o diagnóstico.

E mesmo pacientes com deficiências provocadas pela AME se beneficiam dos avanços terapêuticos e do acompanhamento multiprofissional.

Quando somamos esses fatores ao déficit de conscientização e inclusão social, também apontado pela pesquisa, chegamos a uma triste visão dos entrevistados, a de que nossa sociedade não está preparada para acolher quem sofre com essa e outras doenças raras.

Veja: 97% dos respondentes admitiram que já deixaram de frequentar um local por falta de acessibilidade.

As razões vão de calçadas esburacadas a portas estreitas que limitam a entrada de cadeiras de rodas nos estabelecimentos.

Tem mais: oito em cada dez entrevistados acreditam que o desconhecimento é uma das principais barreiras a serem enfrentadas na rotina.

“Só que mudar o mundo para acolher pessoas com deficiência no fim das contas melhora a vida de todos”, sentencia Diovana.

A calçada bem-feita, para ficar em um exemplo simples, facilita a vida de quem possui AME, mas também a do idoso e a da mãe que passeia com o carrinho de bebê.

Esse olhar inclusivo se estende aos cuidadores. Segundo a pesquisa, 64% deixaram de trabalhar ou reduziram o expediente para dar conta do dia a dia com o ente querido.

+Leia Também: Pesquisa revela os desafios de ser cuidador no Brasil

A sobrecarga culmina em estresse e ansiedade (reportada por 66% dos participantes nessa função), sem falar em dor nas costas e outros cantos.

“A doença é o menor dos problemas para o cuidador. Nós sofremos mais com o plano de saúde que não quer custear o atendimento domiciliar, com a escola despreparada para incluir nossos filhos, com o remédio que não chegou, com o chefe que não entende a necessidade de algumas ausências”, enumera Diovana.

“Precisamos batalhar por uma inclusão de verdade”, conclui.

Os diferentes tipos de AME

A atrofia muscular espinhal é dividida em cinco versões pelos especialistas, basicamente de acordo com a gravidade e o início dos sintomas. Enquanto o tipo 0 acarreta problemas severos desde a gestação e é incompatível com a vida na maioria das vezes, o 4 se manifesta na fase adulta e consiste em fraqueza muscular e dificuldade para andar.

Com o avanço dos medicamentos, no entanto, essa distinção tende a ficar mais nebulosa, uma vez que crianças com tipo 1 ou 2, se tratadas direito, podem alcançar marcos motores antes limitados aos subtipos menos graves.

Em face desse novo cenário, vem ganhando destaque uma reclassificação que separa os pacientes entre os que não sentam, os que sentam e os que andam

Revolução em três atos

O primeiro dos remédios que mudaram a cara da AME chegou ao Brasil em 2017. É o nusinersena, uma injeção aplicada de tempos em tempos na base da coluna.

Já em 2020 desembarcou o risdiplam, que é administrado diariamente em forma líquida via oral ou por sonda. Ambas as opções foram incorporadas ao SUS para alguns tipos da doença e ajudam o gene SMN2 a produzir a proteína SMN direito.

Já o onasemnogene abeparvovec é uma terapia gênica que introduz uma versão sem defeito do gene SMN1, que então passa a dar as ordens para o corpo produzir a proteína. Trata-se de uma injeção na veia de dose única que está aprovada no país, porém não na rede pública, principalmente pelo altíssimo custo.

Cabe esclarecer que essas estratégias não representam a cura da AME, até porque, apesar de bloquearem novos estragos ao organismo, os danos acumulados não desaparecerão.

Entre o avanço e o acesso: um retrato da AME no Brasil Publicado primeiro em https://saude.abril.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário