Texto Luisa Costa Ilustração Tayrine Cruz

Design Natalia Sayuri Lara Edição Bruno Vaiano

O Big Bang foi um evento iluminado: frações de segundo após o marco zero, quando o Universo conhecido estava espremido no volume de uma partícula, a temperatura desse embrião cósmico era septilhões de graus maior que a do núcleo do Sol – um número com 29 zeros. Haja luz. Porém, conforme o espaço se expandiu, ele esfriou e escureceu. E assim ficou: por uns 300 milhões de anos após seu nascimento, o cosmos consistiu em uma nuvem imensa dos gases hidrogênio e hélio, gelada e no breu completo. É o que os astrônomos chamam de “Idade das Trevas”.

Até que houve um acidente: um acúmulo de hidrogênio particularmente gordo desabou sob a própria gravidade. O miolo dessa nuvem de gás ficou tão espremido que os átomos começaram a se fundir e liberar energia no processo. Pela primeira vez em muito tempo, algo no Universo estava denso o suficiente para emitir alguma luz. Nada comparado a um Big Bang, claro (em que o Universo como um todo era a coisa espremida). Mas a nuvem começou a brilhar, mesmo assim. Nascia uma estrela. A primeira de muitas que estavam por vir.

A luz desses astros pioneiros – que logo se juntaram nos condomínios estelares chamados “galáxias” – já está viajando há 13 bilhões de anos. E passa despercebida pelas redondezas da Terra a todo momento, porque se tornou um tipo de luz para o qual nossos olhos e cérebro não são ajustados. A partir de agora, porém, esses fósseis de radiação eletromagnética não vão mais ficar no vácuo: o Telescópio Espacial James Webb já está posicionado especialmente para captá-los, e tem a tecnologia necessária para isso.

Trata-se da maior e mais complexa engenhoca de observação que já mandamos para o espaço. O projeto, liderado pela Nasa, teve início em 1996. Na época, chamava-se “Telescópio Espacial da Próxima Geração”, sem a homenagem a James Edwin Webb – administrador da agência espacial americana durante as missões Apollo.

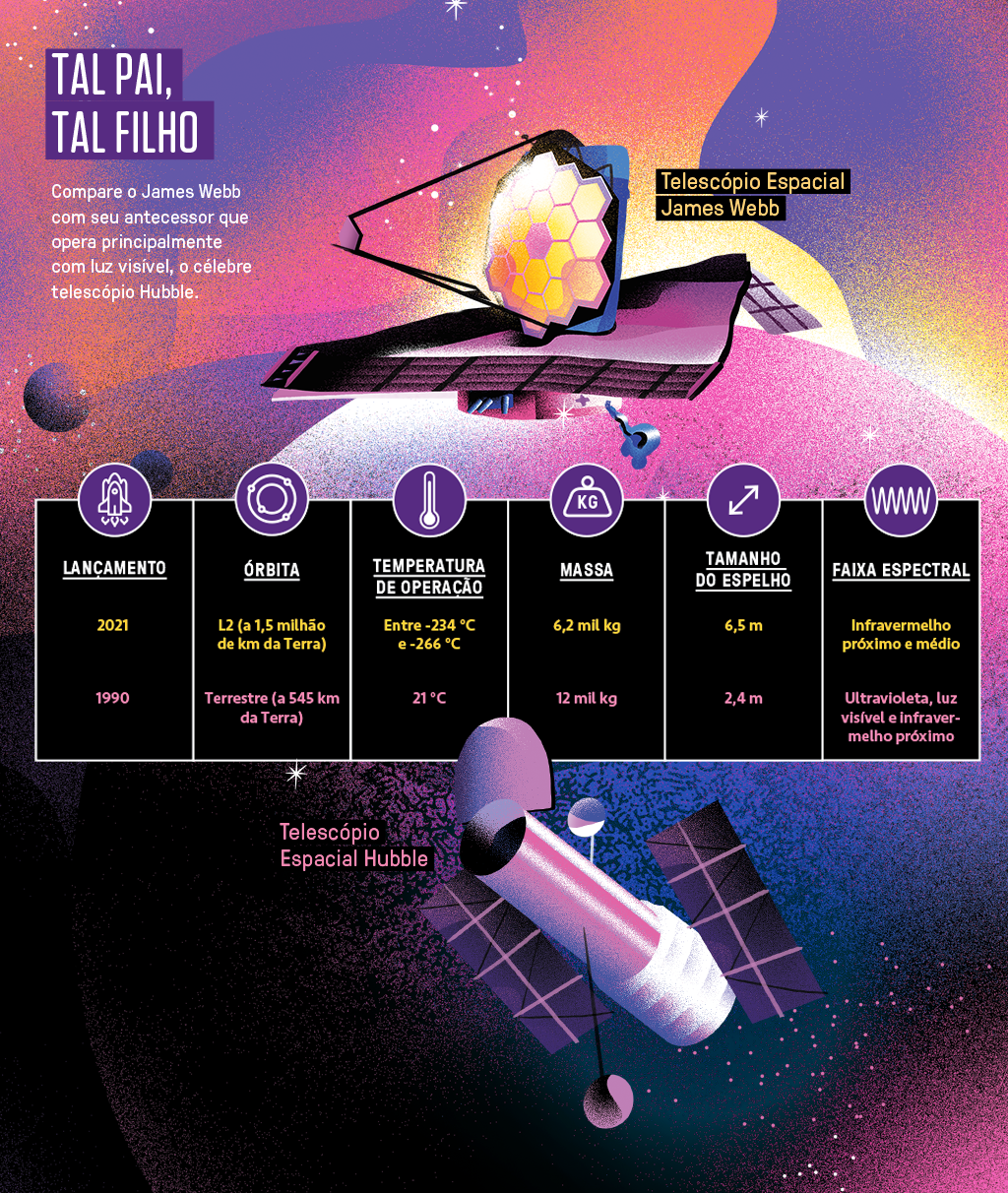

A ideia era construir um sucessor para o Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1990. O Webb levou mais de duas décadas, entre atrasos, revisões técnicas e estouros de orçamento. O custo previsto inicialmente era de US$ 3,5 bilhões. No fim, a conta saiu US$ 9,7 bilhões.

Em 25 de dezembro de 2021, ele finalmente decolou a bordo de um foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia (ESA) – lançado do Centro Espacial da Guiana Francesa, aqui pertinho do Amapá. Dali em diante, foram meses de viagem, configuração, testes e calibragens para garantir que tudo funcionasse nos trinques.

As primeiras fotos do Webb já chegaram, e você pode rolar até o final deste texto se quiser vê-las direto (montamos uma galeria lá embaixo). Continue conosco, porém, se quiser entender como elas foram feitas.

A luz

Para sacar como o James Webb enxerga as primeiras luzes emitidas no Universo, é preciso entender, primeiro, por que um telescópio óptico comum, como o Hubble, não é capaz do mesmo.

Veja só: a luz é uma onda eletromagnética. Ondas têm duas características essenciais, que são a distância entre duas oscilações (o comprimento) e um número de oscilações por segundo (a frequência). Ondas curtas têm alta frequência e carregam bastante energia, enquanto as longas têm baixa frequência e são menos energéticas.

Nós podemos organizar essa variedade em um espectro, da mais curta à mais comprida. A luz que nós enxergamos corresponde a comprimentos de onda entre 380 e 700 nanômetros, que são milionésimos de milímetro. Dentro dessa janela, nosso cérebro entende que as mais compridas (700 nm) são o vermelho, e as mais curtas (380 nm) são o violeta.

Além do violeta, existem o ultravioleta, os raios X e os raios gama – as ondas mais curtinhas e energéticas de todas. No outro extremo estão ondas compridas e preguiçosas. Antes do vermelho, existem o infravermelho, as micro-ondas e as ondas de rádio. Nós, é claro, não vemos nada disso.

O problema é que a luz que os corpos celestes antigos emitiram chega até nós na faixa do infravermelho. A culpa é de um aumento no comprimento de onda chamado redshift (ou “desvio para o vermelho”). Ele é causado por um fenômeno que você certamente já experimentou com ondas sonoras: o efeito Doppler.

Sobre sirenes e galáxias

Imagine uma ambulância passando por você em alta velocidade. O som da sirene fica mais agudo à medida que o veículo se aproxima, e mais grave quando começa a se afastar. É que o veículo espreme a onda quando está vindo (deixando-a mais aguda) e então estica a onda quando está se afastando (deixando-a mais grave).

A mesma coisa acontece com a luz. Como o Universo está se expandindo, a maioria das galáxias está se afastando de nós. Por causa disso, o brilho das mais distantes acaba esticado e chega aqui em ondas bem compridas e preguiçosas – que saem do espectro visível e entram na zona do infravermelho. Aí você pergunta: “Por que construir um telescópio que vê em infravermelho se poderíamos olhar só coisas que estão pertinho e evitar esse problema do redshift?”

Então: o Webb, você já sabe, quer observar astros formados logo após o Big Bang, há 13 bilhões de anos. A notícia boa é que dá, sim, para observar uma estrela do passado: a luz que ela emitiu continua se propagando pelo Universo, é só captar. A notícia ruim é que, se a luz de uma dessas estrelas está passando pela Terra agora, é porque ela demorou 13 bilhões de anos (todo o tempo de existência do cosmos) para chegar. E isso significa que ela está muito distante. Em resumo: todas as estrelas antigas que podemos observar estão longe, porque a luz das mais próximas já passou faz tempo. E, com tanta distância, o redshift fica brutal. O Webb é um microfone no Rio de Janeiro tentando captar o som de uma ambulância que já chegou em São Paulo.

Outra sutileza é que precisamos obrigatoriamente de telescópios espaciais para observar essa luz. Não adianta instalar o dito-cujo na superfície do planeta porque a maior parte do infravermelho que chega até a Terra é absorvida pela atmosfera – principalmente por moléculas de água e dióxido de carbono (CO2). É a mesma coisa com o efeito estufa: o Sol esquenta a superfície da Terra e parte da radiação infravermelha gerada fica por aqui, retida pela atmosfera.

Enxergando o invisível

A sensibilidade do James Webb se deve, em parte, ao seu tamanho. Quanto maior o espelho principal de um telescópio, mais luz ele pode coletar – como um balde maior coleta mais água da chuva. E o James Webb tem um espelho de 25 m² e 6,5 m de diâmetro.

Isso é enorme para os padrões dos telescópios espaciais. WISE e Spitzer, aposentados da Nasa que observavam infravermelho, tinham espelhos de 40 e 85 cm, respectivamente. O espelho do Hubble, que observa principalmente luz visível, tem diâmetro de 2,4 m – ele é até cem vezes menos sensível que o Webb.

O telescópio é tão grande que não caberia em foguete nenhum. Por isso, foi planejado como um origami. Ele deixou a Terra dobrado dentro do transporte e, como se espreguiçasse lentamente, atingiu sua forma final enquanto viajava em direção ao seu destino no espaço.

E como se dobra um espelho gigante? Construindo-o em pedacinhos. O espelho principal do James Webb é formado, na verdade, por dezoito segmentos de espelhos hexagonais – um formato ideal, segundo os astrônomos, porque oferece encaixes sem folgas e boa simetria entre todas as partes.

Eles são feitos de berílio, um metal leve e relativamente forte, e cobertos com uma fina camada de ouro. (Fina mesmo: menos de um centésimo da espessura de um fio de cabelo.) O uso do metal não é ostentação: o ouro melhora a reflexão da luz infravermelha – assim como o alumínio reflete bem a luz visível.

Para que os segmentos funcionem como um espelho único, todos têm pequenos motores na parte de trás, que os movimentam e ajustam sua curvatura com precisão microscópica. Alinhados, eles refletem a luz que recebem na direção do espelho secundário, que então manda a radiação para dentro do telescópio.

Assim a luz chega aos instrumentos científicos do James Webb. Há três sistemas de câmeras e sensores que trabalham com o “infravermelho próximo” (“próximo”, no caso, da luz visível). Um quarto instrumento capta o “infravermelho médio”, que são ondas um pouco mais compridas e distantes da maior cor que vemos, o vermelho.

So far away

Dissemos que humanos não veem infravermelho. Errado: nós vemos, mas é com a pele. A radiação infravermelha é o que você chama de calor, detectado pelo tato. Todos nós emitimos. E o problema é que, no espaço, o telescópio está exposto a muitos calores que acabam gerando interferência: Sol, Terra e até seu próprio maquinário. Seus instrumentos de observação precisam ficar isolados de tudo isso.

Por outro lado, o Webb precisa que sua antena esteja apontada para a Terra, para transmitir informações, e que seu painel solar esteja direcionado… para o Sol, claro.

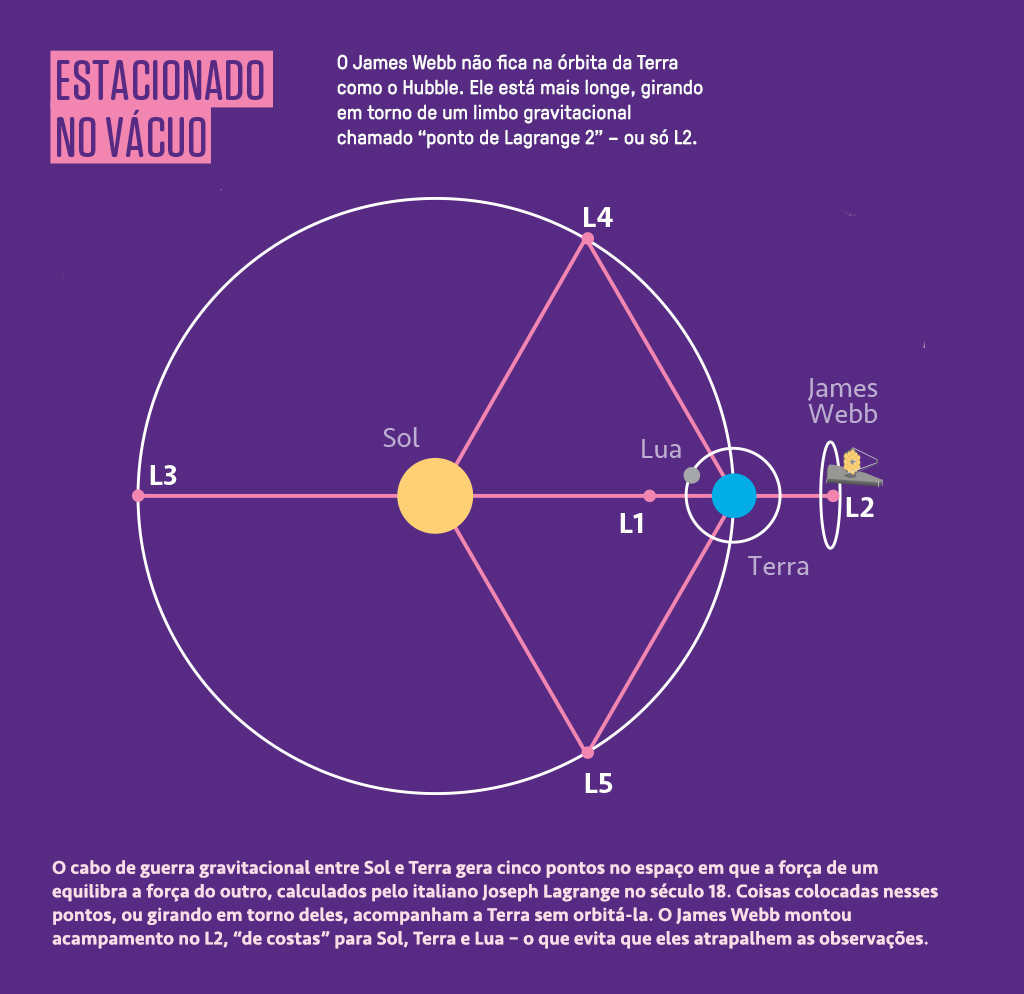

A solução para esse impasse começa pela escolha de sua localização: ele fica a 1,5 milhão de km de nós, quase quatro vezes a distância da Lua, no segundo ponto de Lagrange (ou L2) – nome que homenageia o astrônomo italiano Joseph Louis Lagrange (1736-1813).

Lagrange percebeu que o cabo de guerra gravitacional entre o Sol e a Terra gera cinco pontos em que as duas forças se equilibram. Objetos deixados nesses pontos ficam parados em relação à Terra, acompanhando sua translação em volta do Sol, mas sem orbitá-la como um satélite ou a Lua fazem (veja o infográfico abaixo).

O ponto L1 fica a 1,5 milhão de km da Terra na direção do Sol, e lá ficam equipamentos que estudam a estrela, virados para ela. O ponto L2 fica à mesma distância, mas do lado oposto, de costas para o Sol. E por isso ele é bom para equipamentos que estudam o espaço profundo, como o Webb.

O segundo recurso para resolver o problema é um protetor térmico (ou para-sol) do tamanho de uma quadra de tênis que divide a engenhoca em dois e parece uma grande massa folhada. Na frente dessa estrutura, virados para a Terra e o Sol, ficam o painel solar, a antena e os propulsores. Atrás, protegidos pela barreira térmica, os instrumentos se mantêm em um ambiente escuro e frio (operando entre -234 °C e -266 °C).

O telescópio não fica parado no L2, porque colocar um objeto nesses pontos é como deixar um lápis em pé: a estabilidade está sujeita a qualquer pequena perturbação. Por isso, o James Webb gira em volta do L2, completando uma volta a cada seis meses. Sim: ele orbita em torno de um ponto vazio.

Com essa movimentação, ele nunca fica exatamente alinhado com a Terra ou a Lua, e então a luz do Sol nunca é bloqueada – coisa que acontece a cada 90 minutos com o Telescópio Hubble, que está na órbita terrestre. Assim, os painéis solares do James Webb podem gerar energia sem interrupções.

Por outro lado, o Hubble está perto de nós e pode receber manutenção. Os cientistas tiveram de projetar o James Webb de maneira que ele não precisasse de reparos. Um dos instrumentos do telescópio tem dois sistemas de câmera idênticos, por exemplo, para que a qualidade óptica seja mantida mesmo se um deles falhar.

O Webb subiu com combustível suficiente para fazer manobras que permitam a manutenção de sua posição no espaço por, no mínimo, dez anos. Mas, como o lançamento em dezembro foi melhor do que o previsto, espera-se que o combustível economizado prolongue a missão por mais uma década, aproximadamente.

Que bom, porque o potencial dele como ferramenta é interminável: observar infravermelho não é útil apenas para estudar estrelas e galáxias muito antigas e distantes, mas também para espiar planetas em outros sistemas solares, os exoplanetas. Embora estejam muito mais próximos de nós, essas Terras e Saturnos são quase invisíveis, porque não emitem luz própria. Porém, eles são aquecidos por suas estrelas – e, por isso, exalam infravermelho, exatamente como faz a Terra, aquecida pelo Sol. Se houver vida extraterrestre, é nesses lugares que ela se esconde. E se houver planetas habitáveis por aí, o Webb é um bom candidato a identificá-los. Ele é um grande olho espacial – observando duas coisas que não podemos ver: o passado profundo e possíveis destinos para nossa civilização.

As primeiras imagens

No início de julho, foi dada a largada para as observações do James Webb, e a Nasa divulgou em eventos online um gráfico de espectroscopia (a “assinatura” de luz após passar pela atmosfera de um exoplaneta) e cinco imagens geradas a partir do telescópio. Confira abaixo os primeiros resultados oficiais da engenhoca.

O espelho principal do James Webb levou 12,5 horas para captar a quantidade de luz necessária para gerar a imagem acima, a primeira a ser divulgada. Segundo a Nasa, foi um tempo relativamente curto de exposição: imagens semelhantes do Hubble podem levar semanas.

A imagem mostra o aglomerado de galáxias SMACS 0723, a cerca de 13 milhões de anos-luz de nós. Os borrões vermelhos são milhares de galáxias distantes – algumas delas são os objetos mais tênues já observados no infravermelho. Já os objetos pontiagudos brancos e azuis são estrelas que estão mais próximas da Terra, dentro da Via Láctea, que é nossa própria galáxia.

É brutal a diferença de distância entre as estrelas em primeiro plano e as galáxias (que são conjuntos de milhões ou bilhões de estrelas) em segundo plano – trata-se de algo similar à diferença entre o patrimônio de uma família de classe média e a fortuna de Elon Musk.

Algumas das galáxias aparecem distorcidas por conta do efeito de lente gravitacional, que ocorre quando a gravidade de um corpo celeste massivo (como um outro aglomerado de galáxias) causa uma curvatura suficiente do espaço-tempo para que a luz ao seu redor apareça distorcida para nós.

Outro dos primeiros alvos do James Webb foi a região de formação de estrelas chamada NGC 3324 (ou “Penhascos Cósmicos”) na Nebulosa de Carina, localizada a cerca de 7,6 mil anos-luz de nós, na Via Láctea.

A parte inferior da imagem, que lembra uma paisagem montanhosa, é o amontoado de gás e poeira do qual surgem as estrelas – os objetos brilhantes e pontiagudos na imagem. Ele foi esculpido pela radiação ultravioleta e ventos estelares de estrelas jovens e muito quentes localizadas acima da área mostrada na imagem.

O James Webb revelou áreas previamente invisíveis de nascimento de estrelas devido à sua sensibilidade à luz infravermelha – que consegue escapar melhor da poeira do que a luz em ondas mais curtinhas e energéticas, como a luz visível ou o ultravioleta.

As imagens acima retratam a nebulosa planetária NGC 3132, ou Nebulosa do Anel Sul, que está a aproximadamente 2,5 mil anos-luz de nós. No centro dela, há duas estrelas: uma mais brilhante, em um estágio inicial de sua evolução estelar; e uma mais escura, moribunda.

A segunda estrela está gradualmente perdendo sua massa, enviando gás e poeira em todas as direções – e formando o desenho que você vê ao redor da dupla brilhante. Nos anéis externos, há material que foi liberado há mais tempo. Os internos, por sua vez, são mais recentes.

Este é um conjunto de cinco galáxias conhecido como Quinteto de Stephan – o primeiro grupo de galáxias descoberto na história, no ano de 1877.

Só viu quatro? Pois é, só tem quatro, mesmo. A quinta galáxia está muito mais próxima de nós, a apenas 40 milhões de anos-luz daqui, e acaba não saindo na foto. As outras quatro, que aparecem no centro da imagem e interagem entre si a partir de suas forças gravitacionais, estão bem mais distantes, a 290 milhões de anos-luz. Também é possível ver um buraco negro com 24 milhões de vezes a massa do Sol no centro da galáxia mais alta do grupo.

Esta é a maior imagem do James Webb por enquanto, cobrindo um pedaço do céu que, da perspectiva aqui da Terra, é do tamanho de um quinto do diâmetro da Lua. Ela foi construída a partir de quase mil arquivos de imagem separados, e poderá fornecer novas pistas aos cientistas sobre como as interações entre galáxias podem impulsionar sua evolução.

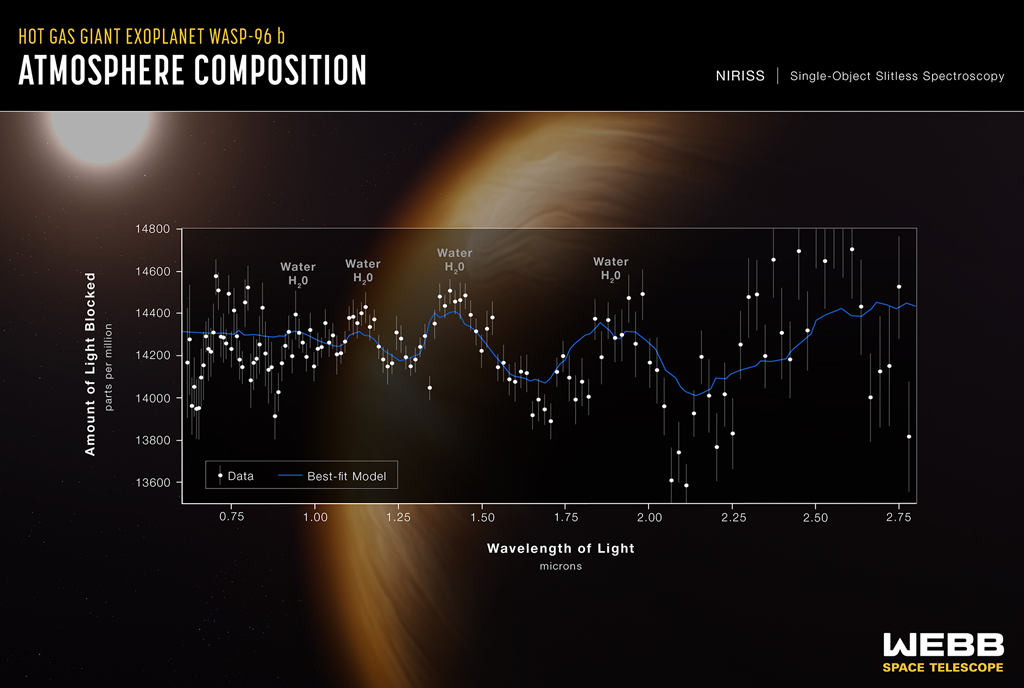

Este é o primeiro gráfico de espectroscopia de um exoplaneta (ou seja, um planeta fora do Sistema Solar) gerado pelo James Webb. Mais especificamente, do WASP-96b, planeta a 1,1 mil anos-luz da Terra que leva apenas 3,5 dias terrestres para orbitar sua estrela. E você achando que os anos de 365 dias passam rápido por aqui.

A espectrografia é uma técnica que permite analisar a composição química da atmosfera do planeta enquanto ele passa na frente de sua estrela, a partir da maneira como sua atmosfera filtra a luz da estrela antes que ela seja coletada pelo telescópio. Esses dados mostram aos cientistas que o ar do WASP-96b é repleto de vapor d’água, com evidências inéditas de neblina e nuvens.

Consultamos: Marcia Rieke, investigadora principal da câmera de infravermelho próximo do James Webb; María Begoña Vila, engenheira de sistemas dos instrumentos científicos do James Webb; Themiya Nanayakkara, astrônomo-chefe do James Webb Australian Data Center; Thiago Signorini Gonçalves, coordenador do Programa de Pós-Graduação do Observatório do Valongo; Roderik Overzier, pesquisador titular do Observatório Nacional; Rogemar André Riffel, líder do Grupo de Astrofísica da Universidade Federal de Santa Maria.

James Webb: o arqueólogo das estrelas Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed

Nenhum comentário:

Postar um comentário