Texto Rafael Battaglia Popp | Ilustração Felipe Mayerle | Design Carlos Eduardo Hara | Edição Alexandre Carvalho

Desde pequeno, o designer Salem Gikovate suspeitava que era diferente das outras crianças. Na escola, passava mais tempo como espectador dos colegas do que participando das brincadeiras. Sua diversão era observar insetos e colecionar besouros mortos – as carcaças, guardadas num potinho de margarina, fizeram com que a diretora do colégio chamasse sua mãe para uma conversa: ela disse que o hobby assustava o resto da turma.

Aos 5 anos, Salem já frequentava sessões de psicoterapia. “Fiz vários testes que mediam minhas competências e habilidades, mas nenhum resultado chamou atenção da psicóloga”, relembra. Mesmo assim, as dúvidas persistiram – e as dificuldades no convívio social ficavam ainda mais nítidas. “Para mim, não é fácil fazer e manter novas amizades. Se as conversas não são diretas, é difícil entender. Custei a perceber metáforas e sarcasmo.”

Há dois anos, uma crise de depressão e uma suspeita de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) levaram Salem a procurar psiquiatras, até chegar a um diagnóstico mais preciso. Após uma bateria de consultas e questionários, a resposta veio: aos 31 anos, descobriu que é autista.

Não foi exatamente uma surpresa. “Por me identificar com as descrições sobre autismo, eu até considerei esse diagnóstico ainda na adolescência”, conta. “Mas desencanei. Afinal, depois de tantos anos, alguém com certeza já teria detectado.”

Essa história não é um caso isolado. Na verdade, ilustra um fenômeno recente: adultos descobrindo tardiamente que possuem alguma forma de autismo – condição cujos diagnósticos costumam acontecer, em média, aos 3 anos de idade.

Quem são essas pessoas? Em geral, adultos que, na infância, não tiveram acesso a profissionais de saúde que entendessem da questão. São também pais de crianças autistas que, ao acompanhar de perto o caso dos filhos, percebem semelhanças no próprio comportamento e vão atrás de respostas. Ou ainda aqueles diagnosticados com outros distúrbios mentais (ansiedade, depressão, TDAH) cujos tratamentos nunca deram resultado.

Mas, afinal, como o diagnóstico é feito? Para termos uma boa resposta, o primeiro passo é entender como funciona o cérebro autista – e o que caracteriza essa condição.

Papo-cabeça

Não há rede de comunicação mais complexa que o cérebro humano: são 100 bilhões de neurônios, e cada uma dessas células está ligada a pelo menos outras 10 mil. Elas se comunicam por meio das sinapses – pequenas fendas entre os neurônios por onde os neurotransmissores trafegam. Estima-se que 1 trilhão delas existam dentro da nossa cabeça.

Aí está a chave para começar a entender o cérebro, seja o autista, seja o não-autista. Embora não haja uma causa única para a condição, a ciência sabe que as alterações estão ligadas, sobretudo, à estrutura de comunicação entre os neurônios.

Um estudo da Universidade de Columbia apontou que autistas parecem ter um número maior de sinapses. Mas isso não significa que a comunicação seja mais efetiva. Durante a infância, o cérebro “poda” conexões entre neurônios para que suas áreas possam desenvolver funções específicas – e não se atrapalhem com o excesso de estímulos. Essa otimização parece não acontecer plenamente no cérebro autista – e pode estar por trás de algumas de suas características, como a hipersensibilidade sensorial.

As alterações se concentram no córtex cerebral, a região mais externa do órgão. É uma fina camada de quatro milímetros, que funciona como o nosso “cérebro social” – ele lida com as emoções, a linguagem e a percepção. É por isso que autistas apresentam déficits de comunicação, como as dificuldades em estabelecer uma conversa, manter contato visual, compreender linguagem não verbal e outras sutilezas.

Outro elemento-chave do autismo é o comportamento. Fazem parte dessa seara de características a aversão a mudanças na rotina, sensibilidade a estímulos sensoriais e interesses restritos – muitos autistas desenvolvem hiperfoco em determinados assuntos ou objetos. Como os besouros de Salem Gikovate.

Hoje, a ciência sabe que as alterações do cérebro autista não se restringem ao córtex – há registros, por exemplo, de mudanças no cerebelo, região responsável pelas nossas atividades motoras. Daí a tendência, nos casos mais graves, a movimentos repetitivos (as chamadas estereotipias, que podem ser motoras ou da fala).

Não só: as áreas onde há diferenças no número de sinapses variam de pessoa para pessoa. É por isso que o autismo é uma condição heterogênea – as características podem se manifestar de diversas formas (e intensidades). E não é preciso ter todas elas para receber o diagnóstico.

O espectro autista

A diversidade entre os casos fez com que, a partir dos anos 1990, a ideia da existência de um “espectro autista” ganhasse força. A psiquiatra inglesa Lorna Wing foi a primeira a defender que não deveria existir uma régua única que reduzisse diferentes manifestações de autismo a um diagnóstico fixo. Ou seja, que havia diversos graus de intensidade para a condição. Mas foi só em 2013 que a nomenclatura mudou oficialmente para Transtorno do Espectro Autista (TEA) – ano em que a Associação Americana de Psiquiatria publicou a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), maior referência da área.

Desde então, vários outros distúrbios passaram a ficar sob o guarda-chuva do TEA. É o caso da síndrome de Asperger, nome que não é mais usado (e não só pela reclassificação do DSM-5: em 2018, historiadores descobriram que o psiquiatra austríaco Hans Asperger identificava crianças com deficiência para serem estudadas – e mortas – pelos nazistas).

A única classificação feita pelo DSM-5 diz respeito ao suporte necessário. São três níveis: no primeiro, estão pessoas do espectro autista que precisam de pouco ou nenhum apoio no dia a dia; no nível 2, ajuda intermediária; já no nível 3 estão aqueles que demandam cuidado constante.

A maior parte dos adultos que recebem o diagnóstico de autismo integra o nível 1, cujas características ligadas ao TEA só serão percebidas de fato por profissionais bem treinados. “Normalmente, é alguém que não percebe os momentos adequados de falar, que não compreende as pistas sociais que o outro oferece numa conversa [gestos, expressões, frases de duplo sentido]’’, explica a neurocientista Fabiele Russo. “Infelizmente, é quem as pessoas vão tachar de ‘chato’.”

Mas isso não impede que autismos de níveis maiores também passem despercebidos.

Obsessão por rotina

Carol Souza teve uma infância sem amigos em Itararé, cidade de 50 mil habitantes do interior de São Paulo. Com dificuldades para se comunicar, foi alfabetizada em casa, pela mãe, e quase não frequentou a escola.

As coisas melhoraram quando ela começou a fazer terapia, aos 5 anos. Aos 13, aprendeu a usar Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) – um conjunto de ferramentas que ajuda quem tem dificuldade em se expressar oralmente: aplicativos para tablets, pranchas impressas, imagens associadas a palavras.

Mas os problemas não desapareceram. Carol tem crises com mudanças de rotina, além de ser bastante sensível a sons altos e determinados cheiros e alimentos. “Na faculdade, eu sofria se mudassem a posição das carteiras. Ou colocassem enfeites na lousa sem me avisar”, lembra.

O diagnóstico de TEA nível 2 só veio aos 23 anos, quando crises de ansiedade a fizeram voltar para a terapia – até então, Carol havia sido erroneamente diagnosticada com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). “Quando era pequena, não tínhamos condições financeiras de buscar médicos em outra cidade. Por aqui [a pequena Itararé], não havia neuropediatras ou outros profissionais especializados.”

Após seis tentativas, Carol se formou em pedagogia. Hoje, ela mantém a página Autistando, no Instagram, em que compartilha suas experiências e informações sobre autismo. “O diagnóstico ajudou minha família a entender meus comportamentos.”

Carol faz parte de uma minoria entre os autistas. Isso porque a condição é mais comum na população masculina: há uma mulher para cada três homens (a ciência ainda não concluiu se essa diferença tem explicação genética ou se os métodos de diagnóstico atuais simplesmente são melhores em detectar o TEA nos meninos). A ONU estima que 1% do mundo seja autista; são 80 milhões de pessoas.

No nosso país, vale dizer, não há dados oficiais sobre o número de autistas – pela estimativa geral da ONU, seriam 2 milhões de pessoas. Mas logo virão dados mais precisos: por determinação de uma lei de 2019, o Censo Demográfico deste ano vai perguntar sobre autismo.

Quanto antes, melhor

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH, deficiências intelectuais e transtornos de comunicação (como os de linguagem e da fala) também recebem essa classificação. São condições que aparecem no início da vida, antes mesmo da escola, e é possível ter mais de um deles ao mesmo tempo.

“Existem triagens para detecção precoce de transtornos de neurodesenvolvimento”, diz Ana Márcia Guimarães Alves, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A recomendação é que toda criança seja submetida a essas avaliações, principalmente para o TEA, entre os 18 e os 24 meses de idade.

Um dos métodos mais utilizados para rastrear suspeitas de autismo é a escala M-CHAT, um questionário de 23 perguntas sobre o comportamento das crianças e como elas interagem com as pessoas ao redor delas. Está disponível na internet, mas, claro: o mais seguro é responder durante uma consulta médica.

O diagnóstico precoce é importante porque, quanto mais cedo se descobre o TEA, mais o acompanhamento pode ser efetivo. As crianças têm alta neuroplasticidade – a maneira como o sistema nervoso consegue se adaptar quando passamos por novas experiências. Por conta disso, a capacidade de aprendizagem delas é absurda. Isso também vale para as crianças autistas, naturalmente. E ajuda na hora das intervenções terapêuticas (falaremos mais sobre elas adiante).

O problema é que faltam pediatras treinados em transtornos do desenvolvimento. “A demanda é grande, e as oportunidades de qualificação ainda são escassas”, aponta Alves.

Se a falta de uma triagem eficaz na infância pode estar por trás de um diagnóstico tardio, anos de problemas de socialização e comportamentos restritos costumam levar adultos autistas a desenvolver outras condições (depressão, ansiedade). E isso tira o foco do diagnóstico principal.

Outro aspecto que dificulta a descoberta é o masking – a camuflagem social. Não raro, autistas observam outras pessoas e passam a imitá-las, em uma tentativa de se adaptar à “normalidade”. Nessa, suprimem os próprios interesses, disfarçam comportamentos e até se colocam em situações desconfortáveis – com consequências negativas para a própria saúde.

Estudos já mostraram que o masking é um fenômeno mais recorrente em mulheres. É o caso da jornalista Selma Sueli Silva, que só descobriu seu autismo aos 53 anos. Por muito tempo, Selma acreditou que a única maneira de se relacionar com os outros era por meio de um contato social intenso, como a maioria das pessoas à sua volta fazia – mas isso frequentemente a desgastava.

A descoberta de Selma veio por influência de sua filha, Sophia Mendonça, que desde os 11 anos sabe que é autista. “Quando virei adulta, meu psicólogo apontou que ela apresentava as mesmas características que eu”, diz Sophia, que passou a insistir para que a mãe procurasse o diagnóstico.

Foi um processo doloroso. A psicóloga de Selma comparou sua personalidade com uma boneca russa: várias camadas criadas ao longo dos anos para se adequar ao convívio social – e se proteger. “No começo, minha mãe ficou bastante ansiosa por achar que toda a sua vida havia sido uma farsa. Mas, com o tempo, ela melhorou a relação com a família, os amigos e, mais importante, consigo mesma”, lembra Sophia, que também é jornalista. Desde 2015, as duas mantêm o portal O Mundo Autista, uma das principais referências no assunto.

O diagnóstico – e o que fazer com ele

Em 2001, o psicólogo Simon Baron–Cohen e seus colegas do Centro de Estudos sobre Autismo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveram o Autism-Spectrum Quotient (AQ) – “Quociente do Espectro Autista”, um teste para detectar sintomas de TEA especificamente em adultos.

O AQ abrange cinco aspectos: habilidades sociais, de comunicação, atenção aos detalhes, tolerância à mudança e imaginação. São 50 afirmações, que o paciente deve responder com uma escala que vai de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. Alguns exemplos: “prefiro fazer coisas com outros do que sozinho”, “gosto de bater papo” e “ouço sons que a maioria das pessoas não ouve”.

Desde a sua criação, o AQ é uma das ferramentas mais utilizadas em casos suspeitos de autismo em adultos. Ele está disponível na internet, inclusive em português. Mas é preciso cautela. Pesquisas recentes sugerem que o teste precisa ser revisto e atualizado.

“O teste de Cambridge ajuda a rastrear possíveis casos, mas é insuficiente para fechar o diagnóstico”, pontua Alexandre Valverde, psiquiatra e que também descobriu ser autista tardiamente, aos 42 anos. Pior é que não há muitas outras opções. “Há uma lacuna de estudos sobre autismo em adultos e, consequentemente, existem poucos instrumentos que medem a condição nessa faixa etária”, diz Mayck Hartwig, doutorando em psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde pesquisa o TEA.

O que fazer, então? O padrão-ouro aí é a avaliação neuropsicológica, uma bateria de testes das funções cognitivas: atenção, memória, percepção visual (e auditiva), linguagem, teste de QI. Além disso, há entrevistas com o paciente e seus familiares para entender como foi sua infância. Nesse processo, vários profissionais podem ajudar (psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais…). Mas quem bate o martelo do laudo é o psiquiatra.

E o diagnóstico é só o começo. “Dali em diante é preciso aliar terapia, apoio familiar e fazer mudanças no ambiente de trabalho, se necessário”, ressalta a artista Patrícia Ilus, que descobriu o autismo depois dos 40 anos.

Dá para procurar esse suporte via SUS ou por convênios particulares: desde julho, por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os planos de saúde precisam oferecer ampla cobertura de tratamentos para pacientes com TEA e outros transtornos de desenvolvimento. “Também é importante que a pessoa reconheça os seus direitos”, reforça Patrícia. A partir de 2012, as leis para indivíduos com deficiência também passaram a abranger autistas.

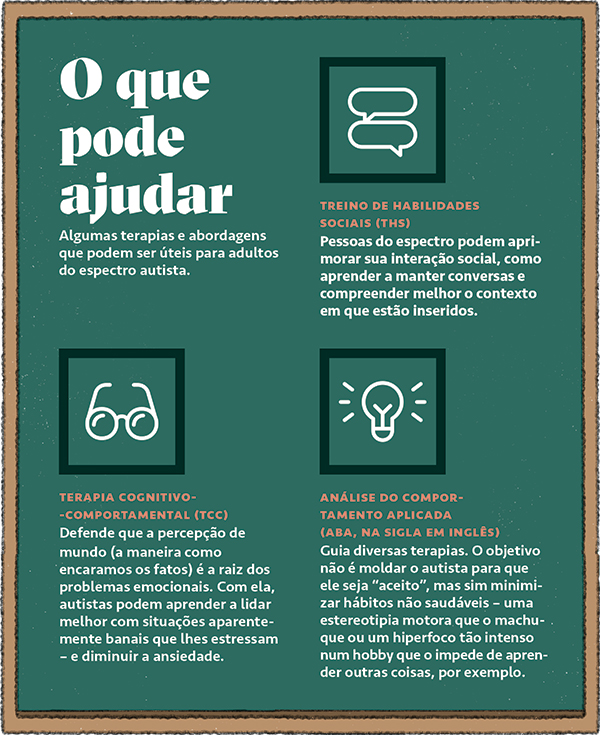

Terapias (veja mais no quadro abaixo) podem ajudar a evitar crises, que costumam ser causadas por sobrecargas sociais, emocionais ou sensoriais. Há, por exemplo, o meltdown – um descontrole por vezes agressivo, o shutdown – uma crise interna, em que o autista se isola, e quadros de estresse crônico, com esgotamento físico e mental no longo prazo.

Elas também auxiliam a tratar as comorbidades que se desenvolvem com o tempo. “A descoberta do autismo me trouxe calma”, diz Alexandre. “Com o suporte médico, consegui diminuir os remédios que tomava para ansiedade.”

Conversar com outros autistas ajuda principalmente quem não tem acesso fácil aos tratamentos. Patrícia e Mayck fazem parte da Adultos no Espectro, um projeto que começou para disseminar informações sobre autismo na fase adulta, mas que hoje, a pedido dos seguidores, mantém grupos de apoio para que as pessoas compartilhem suas experiências.

Descobrir-se autista, enfim, é um processo de autoconhecimento: árduo, mas, com a orientação adequada, pode ser libertador – e acolhedor. “Muitos autistas podem passar a vida toda se sentindo excluídos”, diz Carol. “Com o diagnóstico, acabam se entendendo e encontrando pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Isso dá sentido à vida.”

Autismo: quando o diagnóstico vem tarde Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed

Nenhum comentário:

Postar um comentário