Texto Rafael Battaglia | Ilustração Gustavo Pedrosa | Design Juliana Krauss | Edição Alexandre Versignassi

Em junho, o embate entre millennials (nascidos entre 1981 e 1996) e jovens da geração Z, que nasceram a partir de 1997, tomou conta da internet – e de tudo quanto é conversa. Começou com uma lista inofensiva de atitudes millennials consideradas vergonhosas pelos mais novos: ser fã de Harry Potter, usar emojis (e calça skinny). A discussão saturou tão rápido, aliás, que começar um texto com ela hoje já é algo cringe (inglês abrasileirado para o termo “constrangedor”; o correto é cringe worthy).

Seja como for, o recente episódio trouxe à tona algo que há tempos está arraigado – a ideia de dividir as pessoas em caixinhas geracionais, de acordo com o ano de nascimento. Você as conhece: existem os baby boomers (1946-1964), um termo criado nos EUA para descrever aqueles que nasceram na explosão demográfica pós-Segunda Guerra (o baby boom); a geração X (1965-1980), a Y (os millennials) e a Z, dos tiktokers.

Por décadas, a divisão geracional é tratada como algo sacrossanto. Consultores a utilizam para classificar e analisar funcionários de uma empresa. Profissionais do marketing fazem pesquisas com base nela para detectar padrões de consumo. Meios de comunicação estampam as classificações geracionais em suas manchetes, na tentativa de antecipar a próxima tendência.

Mas isso pode mudar. Especialistas têm vindo a público para questionar a validade científica (e a eficácia) dessa divisão. O episódio mais recente desse movimento aconteceu em maio, quando 170 cientistas sociais enviaram uma carta aberta ao Pew Research Center, que realiza pesquisas demográficas, de opinião e sobre tendências no mundo todo. No documento, eles pedem que o instituto pare de usar os rótulos geracionais.

“São caricaturas, estereótipos embaraçosos com a mesma imprecisão da astrologia”, escreveu no jornal Washington Post Philip N. Cohen, professor de sociologia da Universidade de Maryland, nos EUA, que encabeça a carta. Vejamos aqui por que a afirmação de Cohen faz todo o sentido.

Do começo

Foi no século 19 que o termo “geração” passou a ser empregado por intelectuais que tentavam desvendar (e antecipar) as mudanças sociais e culturais. Eles se dividiram em dois grupos: uns achavam que os mais jovens, cheios de ideias frescas, eram o motor da história; outros defendiam que eram os próprios eventos históricos que moldavam as gerações, e não o contrário. É o dilema do biscoito Tostines (alô, geração X): “vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?”

No século 20, os nomes de cada geração começaram a aparecer. Em 1951, um artigo da revista Time usou a expressão “Geração Silenciosa” para se referir aos nascidos entre 1923 e 1933 e que começaram a trabalhar entre as décadas de 1940 e 1950, como Don Draper, de Mad Men. O “silencioso”, aqui, designava um tom supostamente conformista.

Já o termo baby boomer surgiu mais tarde, em 1963, e foi usado para classificar qualquer uma das mais de 75 milhões de pessoas que nasceram nos EUA embalados pela prosperidade econômica pós-guerra, quando o PIB americano passou a crescer vertiginosamente, e a população também.

O fenômeno demográfico se repetiu no resto do mundo. Por aqui, a população cresceu 80% nesse período – mais do que em qualquer outro intervalo de 20 anos dali em diante. E isso deu origem a algo inusitado.

O conceito de “gerações” é algo que se aplica perfeitamente a famílias. Há um intervalo curto de produção de pessoas (o período fértil das mães). Então a diferença entre as gerações (vovôs, papais, filhinhos) fica nítida.

Na sociedade, não. Pessoas não vêm ao mundo em safras. Nasce gente nova a cada segundo, afinal. Mas o baby boom mudou essa história. O pós-guerra trouxe de fato uma “safra” de humanos novinha, nascida em bloco num período curto. O conceito de geração, antes familiar, passava agora para a sociedade.

Até outro dia, porém, a única geração de fato reconhecida como tal, no sentido social da coisa, era mesmo a dos baby boomers. Mas ficava uma pergunta no ar: se os boomers constituíam uma nova geração, como deveríamos chamar os filhos deles?

Havia um termo flutuando no ar: “geração X”. Ele nasceu de forma independente. Era o título de um livro britânico de 1964, que retratava o movimento mod (de modern), uma subcultura urbana da época (jovens que vestiam ternos bem cortados e ouviam música sofisticada – jazz, blues). Os Rolling Stones eram mods no início da carreira.

Ou seja: o pessoal que o livro retratava eram os boomers ingleses, veja só – há algo mais boomer que Rolling Stones?

Mas o termo “geração X” era bacana. Tão bacana que acabaria se tornando título de outro livro, de 1991: Generation X: Tales of an Accelerated Culture (Geração X: Contos de uma Cultura Acelerada, sem edição no Brasil), um romance sobre jovens dos anos 1980 (nascidos nas décadas de 1960 e 1970, naturalmente). Daí em diante começou a chover reportagens sobre essa “nova geração”. A molecada dos 80 e do início dos 90 ganhou o rótulo de “Geração X” – justamente porque não havia nada de especial para defini-la (ao menos nada marcante como o pós-guerra).

Nesse mesmo ano, 1991, a ideia de empacotar pessoas em gerações se consolidaria de vez, por conta de um livro bem-sucedido: Gerações, de Neil Howe e William Strauss, dois especialistas em políticas públicas. Eles criaram ali toda uma teoria: a de que a sociedade avançaria em ciclos predeterminados, que duram em média 80 anos. Cada uma dessas eras possuiria quatro fases – com uma geração para cada subperíodo. Essas gerações foram batizadas com arquétipos inventados por eles: Heróis, Artistas, Profetas e Nômades.

Uma das de “Heróis” do pacote seria o que eles chamaram de G.I. Generation (“Geração dos Soldados”), os nascidos entre 1901 e 1927. São as pessoas que lutaram na Segunda Guerra, basicamente. Para a seguinte, da galera nascida entre 1928 e 1945, eles roubaram o termo lá da revista Time: “Geração Silenciosa”. O pessoal conformado, feliz com a economia em alta do pós-guerra. Seriam “Artistas”, na classificação dos autores.

Então vieram os boomers, “Profetas”. De sua rebeldia nasceria a contracultura dos anos 1960. Seus filhos, por fim, seriam “Nômades” – individualistas, politicamente alienados. Era a Geração X. No livro, usaram outro nome, “13a Geração” (pela linha do tempo dos autores, a décima-terceira desde a Independência dos EUA), já que o termo “X” ainda não era usado quando escreveram.

E as gerações seguintes? Bom, o livro saiu em 1991. Como Howe e Strauss não sabiam prever o futuro e o pessoal da X ainda era adolescente, não havia o que descrever. Mas tentaram. Criaram o termo millennials para designar a safra seguinte, imaginando que ela repetiria uma geração do arquétipo “Herói”, guerreira.

Mais: eles aplicaram sua classificação de forma retroativa até o século 15, nomeando cada uma das supostas gerações até lá – os nascidos entre 1461 e 1482, por exemplo, seriam a Geração Humanista, um pessoal conformado (“Artistas”) que teria florescido no pós-Guerra das Rosas, uma série de conflitos sangrentos pelo trono inglês no século 15 (e que viria a inspirar a história de Game of Thrones 500 anos depois). Você pode conferir todas as gerações que eles classificaram aqui.

Faz todo o sentido, não? Claro que não. A teoria é um bestiário pseudocientífico. Primeiro, porque a história não segue padrões. Ela é caótica, movida por fatos imprevisíveis. Segundo, porque antes do baby boom não houve nada que pudesse ser chamado de “geração” – nem depois. Como afirmar que alguém nascido em 1980 (o último ano da geração X) tem mais em comum com pessoas que nasceram em 1965 do que com seus eventuais colegas de classe que nasceram em 1981 (o primeiro ano dos millennials)?

Mesmo assim, a teoria triunfou. Mais tarde, diversos autores adaptariam o termo millennial para designar a primeira geração a usar internet ainda na adolescência. E criariam o termo “geração Z” (que vem da “Y”, outro nome para os millennials) para encaixar os ainda mais jovens, ainda mais conectados.

Seja como for, enfiar pessoas em caixas geracionais é algo tão impreciso que tiveram de criar o termo zennials para definir quem nasceu no final dos anos 1990 e se identifica tanto com os millennials quanto com a geração Z, o que só reforça a fragilidade do conceito.

Talkin about my generation

Que fique claro: não há nada de errado em considerar a idade como um componente para entender a mentalidade de alguém – ou de um grupo. Mas esse não é o único fator que deve ser levado em conta.

“Os recortes geracionais não consideram questões de classe, gênero e raça”, diz Rafael Grohmann, doutor em ciências da comunicação pela USP. “Eles até podem ser eficazes em traçar perfis de uma parcela da classe média, mas não conseguem dar conta de descrever a diversidade da sociedade.”

“Estudos como os do Pew Research, que usam rótulos como boomers e millennials, são pesquisas de mercado, não acadêmicas”, explica a professora Gisela Castro, do programa de Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM e pesquisadora sobre envelhecimento. “Sendo assim, elas precisam de parâmetros rápidos e claros para antecipar tendências e obter o máximo de rendimento – o que pode gerar uma visão estereotipada de determinada faixa etária.”

Um exemplo. Nos anos 1960, os boomers eram a geração paz e amor, que usava drogas e pregava pelo fim da Guerra do Vietnã, certo? Mais ou menos. Em uma pesquisa de 1969, 88% das pessoas de 21 a 29 anos disseram nunca ter usado maconha, e 75% eram contrários à retirada das tropas do país asiático.

Quem talvez seja o mais injustiçado nesse aspecto são justamente os millennials. Por anos, diversas características foram atribuídas a eles: são preguiçosos, demoram para sair da casa dos pais (quando saem) e pensam cada vez menos em casamento. Não é bem assim: acontece que pessoas que têm entre 25 e 40 anos hoje entraram no mercado de trabalho (ou viveram o auge de suas carreiras) quando a crise de 2008 fez o Ocidente desmoronar de um jeito inédito desde o crash de 1929.

Essa turma deu o azar de trabalhar em uma época marcada pela terceirização e o trabalho informal via aplicativo. Em 2018, o Banco Central dos EUA calculou que o patrimônio líquido deles era 20% menor em comparação ao dos boomers no mesmo estágio de suas vidas(1). Assim fica difícil sair da casa dos pais. Não é “preguiça de uma geração”. É a economia.

A questão dos casamentos também é imprecisa. De fato, millennials têm três vezes menos chance de se casarem do que seus avós – mas o compromisso tende a ser duradouro. Nos EUA, a taxa de divórcio caiu 18% entre 2008 e 2016. No Brasil, vale destacar, os novinhos seguem maioria no cartório: 56% dos noivos têm menos de 26 anos.

No meu tempo era melhor

A treta entre millennials e a geração Z, ou entre boomers e millennials, é apenas um exemplo de algo que existe desde que o mundo é mundo: gente mais velha incomodada com gente mais nova. Egípcios já reclamavam que pessoas mais jovens eram rudes e egoístas. Na Grécia do século 4 a.C., Platão disse que os mais novos desrespeitavam os seus pais e temia que a moral deles estivesse decaindo.

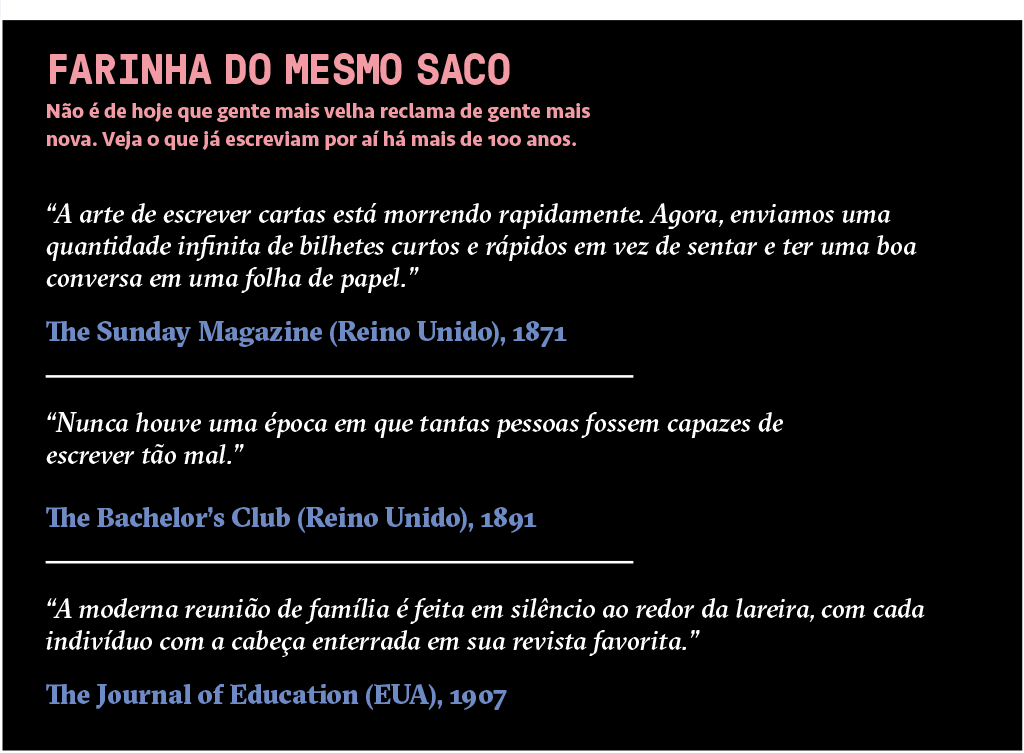

Exemplos modernos não faltam. Em 1871, uma antiga revista britânica, a The Sunday Magazine, temia que a arte de escrever cartas estaria ameaçada pelas “rápidas” conversas por meio de bilhetes. Em 1907, o Journal of Education se queixou de que as tradicionais reuniões familiares já não eram mais as mesmas, uma vez que cada indivíduo ficava com a cabeça enterrada em um celular uma revista. Nos anos 1950, o temor de que os gibis estariam influenciando o mau comportamento dos jovens levou à criação de um código de conduta para as editoras americanas que perdurou por décadas.

Em 2011, o sociólogo David Finkelhor criou o termo “juvenoia” para descrever o medo exagerado da influência da mudança social nos jovens. É um sentimento com raízes evolutivas: temos alarmes que soam ao menor sinal de ameaça aos nossos descendentes – afinal, são eles que levarão nosso código genético adiante. O problema é que existe a tendência de assumirmos que o modo como crescemos é o único correto (afinal, se estamos vivos e procriando, é porque funcionou); qualquer coisa diferente tende a ser encarada com desconfiança.

Só que há uma armadilha aí: a nostalgia, que aumenta conforme envelhecemos. Em certa medida, é uma sensação benéfica, que eleva a autoestima. Mas também pode criar uma visão distorcida do passado – e comparações negativas entre a juventude “de antigamente” e a atual.

A juvenoia se intensificou no século 20 por um motivo simples: a “invenção” da adolescência. Pois é: antes disso, as pessoas saíam da infância para se tornarem protoadultos, aptos a trabalhar. A partir dos anos 1940, com o aumento da escolarização, os jovens passaram a socializar mais com os seus pares – a ponto de criarem uma cultura própria.

As empresas, por sua vez, não perderam tempo: ávidas por esse novo mercado consumidor, elas trataram de desenvolver produtos e conteúdos direcionados a eles, o que só reforçou a ideia de juventude – e o conceito de que grupos de jovens de uma determinada época formam uma geração que rompe com o passado.

Não dá para dizer se os rótulos de geração desaparecerão, e talvez isso nem seja necessário. Com as informações certas, eles até podem ser um bom começo para falar sobre mudanças sociais. Só não podem ser o grande parâmetro para nos definir. Isso sim é que seria cringe.

Fontes: (1) Não aguento mais não aguentar mais: como os millennials se tornaram a geração do burnout, de Anne Helen Petersen.

O mito das gerações Publicado primeiro em https://super.abril.com.br/feed

Nenhum comentário:

Postar um comentário